好的教育,不是我要实现一个目标,然后通过教育获得了实现目标的能力。好的教育是,我本来以为目标是A,在经历了这一切后,我看到了不一样的世界,重新认识了我自己,重新思考我的目标,然后发现B才是我真正要的,或者我依然要A,但是通过这个过程,了解A真正意味着什么。

■ 我学到了什么

1. 当我们在谈游戏时,我们在谈什么——底层的思考

在美国,游戏设计的书籍往往会在第一章用大量篇幅探讨一个问题:“什么是游戏”。这个问题在国内基本无人思考,也不值得思考,但在美国,这样的问题是游戏设计者非常关注的。

我们从最底层思考游戏,因为这样才能全面理解游戏,才能了解如何发挥游戏的潜力,才能使其成为更具影响力的媒体和更成熟的艺术形式。

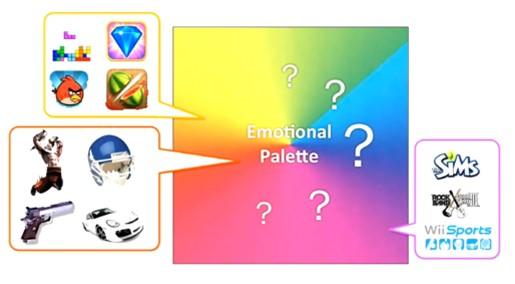

陈星汉提出,游戏作为一种娱乐形式,应该满足不同的情感需求,如同电影有各种不同类型一样。目前绝大多数的游戏,满足的只是成就感和力量感(empowerment),而陈星汉和他的同事希望创造不同的情感体验——这正是他们设计《风之旅人》以及创立Thatgamecompany的出发点。(拓展阅读:《风之旅人》设计师分享团队开发游戏的过程)

我们不是第一个研究这些问题的人,很多学者致力于研究游戏相关的文化影响,从1938年出版的《游戏的人:文化中游戏成分的研究》中提出的“魔环”(magic circle)(该著作认为:有一个明确的界限区分游戏世界与现实世界,该界限即被称为“魔环”),再到今天,无数学者试图定义游戏,分析游戏在文化中的影响,分析游戏作为艺术的内涵。除此之外,学者们还试图探讨游戏作为媒体的影响力,与剧情的融合,与其他媒体(比如电影)的继承和联系。而我们则在学习和讨论这些学者提出的思想。

在USC,有一门课专门用于探讨各种理论问题,由学生选题,每次两个学生做演讲,大家一起探讨。我们探讨空间、叙事、规则设计,线性和非线性游戏,也探讨游戏化、严肃游戏,甚至讨论种族,性别问题——我们并不是在谈政治、文化,而是在谈游戏,谈游戏中的种族和性别设计如何影响了我们的受众,作为游戏设计者,我们做怎样的游戏,可以在这些问题上创造正面的价值。

Youtube上有一个视频,《作为背景的女性角色》(Women as Background Decoration),主题是探讨游戏中的性别,讲了游戏中女性角色作为男性角色虐杀玩弄的对象,以及这种设定对受众的影响,让游戏玩家圈的文化更加固化和排外。

在谈到种族时,我读过一篇文章,作者研究了几十年来美国电影中的黑人女性,并得到了一个结论:大部分电影中的黑人女性基本都是乱世佳人中黑人老妈子的形象。媒体往往借口说要反映现实,所以把现实中人们的固化观念表达出来。然而另一方面,这种表达又加深了这些固化的观念,进一步加强了整个社会的群体无意识,进一步限制了这些弱势群体获得公平的机会。

在国内的时候,我整理过一份和游戏有关的TED演讲列表。当时我看着这些演讲,深受感动,这世界上竟然有人在做这样的游戏;却又觉得远在天边,和自己工作中设计游戏思考的完全不是一件事。

而现在,这些演讲者,他们的理念,研究的方向,完全就是我们身边的东西。

如同一滴水汇入海洋。我对游戏的每一份思考,在这里都能找到回声。

2. 游戏从这里开始——设立体验目标

在我们上游戏立项的概念设计(conceptualization)一课时,教授讲,一个游戏的概念可以有几种来源,可以来自随性而至的创意,可以来自对成熟玩法的演进,可以来自对一个领域的研究。而最艰难,也最有所回报的,是设立体验目标(set experience goal)。

这也是我们在这里学习和实践的核心方法,我们的作业会让我们从思考体验目标开始。有一堂课,教授随机发给每个人一些价值观卡片,上面写着诸如宽容,平等,爱,等等。然后让每个人思考设计表达相应价值观的游戏玩法。

我们也看到前辈们用这样的方法做出精彩的游戏:

《风之旅人》(Journey)希望创造一个让人在其中有真正情感交流的游戏,提供敬畏感的游戏;

《Threes!》的目标是设计一个上下左右拨弄手机触屏的游戏,因为这个基础体验很符合直觉,有乐趣;

《瓦尔登湖》(Walden A Game),是我们系主任发起的一个项目,我目前在参与。这个项目希望还原梭罗1845年在瓦尔登湖的体验:自给自足,享受孤独,在大自然中寻找灵感,以及“活得深刻”(live deep)。这个项目被Sundance Institude(圣丹斯电影节的主办方)评为New Frontier Story Lab项目;

The Unfinished Swan,USC学生退学创业做的PS3游戏,这个游戏获得了很多奖项。它的体验目标是让玩家体验惊奇,探索未知,回到孩提时代的感觉。

不止我们这里,还有更多人在做着这样的游戏:

WAY,2012年IGF学生组最佳作品,CMU的Entertainment Technology Center的学生Chris Bell做的一个双人合作游戏,也是一个让我非常感动的游戏。Chris Bell说他当年在日本一个集市,着急要赶去公交车站,在不懂日语的情况下找了一位当地人带路,全程大家用手势交流,让他及时赶到了车站。他对那位带路人很感激,也对这段经历中双方沟通的默契非常有感触,因此做了这个游戏(需要两人联机玩,想玩的话最好找上朋友一起进入游戏,因为一般很难匹配到人)。

Gemini,今年毕业的两位NYU游戏设计专业学生Nick Zhang和Atlas Chen做的游戏,目标是做一个类似《风之旅人》情感体验的游戏。他们设计了一套完全不同的玩法,却带来了类似《风之旅人》那样让我对另一个角色产生强烈情感的体验,是我觉得今年IndieCade最棒的游戏。

作为一个游戏设计师,当你经历了一个有感触的故事,想到一个有启发的哲思,你会想要把它们做成一部作品,把这种感触分享给他人吗?这不正是很多作家、导演在做的事情吗?

但有多少游戏设计师能做这样的游戏呢?而如果每个游戏设计师都能做这样的游戏,游戏将多么宏大,游戏作为一种艺术将多么成熟,游戏作为一种媒介,将会怎样影响这个世界?

同时,这也是最难的一条路。选择这条路的动力往往来自于设计师对自己玩法创新能力的信心,和坚持使用这种方法设计游戏机制的经验积累。

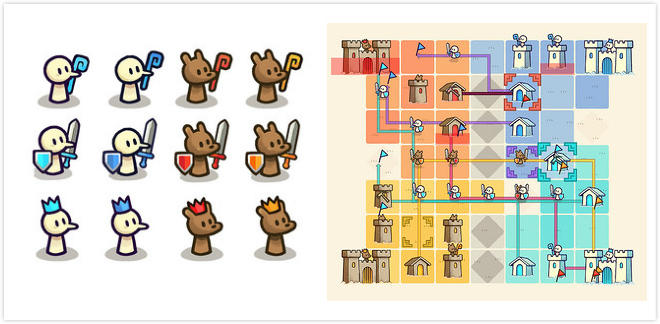

大家看到《Threes!》被抄袭,往往感叹创新没有回报。然而能创新出这种玩法的设计师,必定拥有更大的潜力。他的下一款游戏《Close Castles》(Youtube视频点我,触乐报道点我),更加精彩,把塔防做到如此简洁优雅,易于上手难于精通。这一次ketchapp抄不到了,因为这款游戏不打算上手机平台。

我上学期也做过一个项目,最初设定的体验目标是让敌人之间能选择合作,而不是对抗。但当游戏设计出来后,我们发现我们把机制做得过于简单,以至于对于游戏者而言,合作成为过于明显、而不是“有意义”的选择。我们必须增加机制的复杂度,创造多种不同的策略,最终让玩家在不同策略选择中发现与敌人合作才是最有效的方式——这也是“囚徒困境”的架构。在设计并测试过这套机制以后,我们才更理解如何用一个游戏机制来实现类似囚徒困境的体验目标。

我曾经问陈星汉,是否存在一种可能,我设定了一个情感体验的目标,但就是找不到一个合适的机制来表达?他说:“我们当时做《花》(Flower)的时候,目标是做一个传播爱的游戏。我的团队问我,什么是爱?这个概念太抽象了。于是我们不断思考细化,最后把爱定义为播撒生命和传播生命,设计出了现在的玩法。”

3. 迭代设计流程——纸面原型

美国的游戏设计方式基本是原型设计prototype加玩法测试playtest的迭代开发方法,这是我们的常识,所有项目一定是按照这种思路做的。

《炉石传说》的设计师曾说过,他们在前期开发阶段,开发者是纯策划团队,没有开发人员参与,策划用flash把他们要的效果做好,然后拿给开发人员去实现,这样策划就有非常大的灵活性来调整。

《植物大战僵尸》开发周期四年,前三年只有一个策划不断做原型设计,玩法基本定稿后,最后一年加入程序美术音效,完成了游戏。

这一方法国内也有应用,就不多讲了。如果有兴趣可以看国外游戏设计方面的教科书,已经翻译的书籍包括《全景探秘游戏设计艺术Art of Game Design》(作者是CMU游戏设计专业教授)、《玩乐之道Rules of Play》(作者是NYU教授),英文版的书籍有我们系主任写的《Game Design Workshop》(一群朋友最近完成了中文翻译,预计今年上半年会在国内出版)。

我想特别讲一下其中的纸面原型设计这一步骤,这是国内极少涉及的。和设计原型的目的一样,纸面原型希望用更少的成本做实现,而尽快模拟出玩法,测试这种玩法是否有趣。

当然,有些游戏不适合设计纸面原型,比如基础玩法已经确定,主要工作是“调手感”的游戏。但是确实有很多类型的游戏是可以设计纸面原型但是被忽略了的,比如FPS游戏设计关卡,用纸面原型把连续的移动用方格或六边形地图按回合制移动模拟,就可以设计关卡地图,团队策略等。

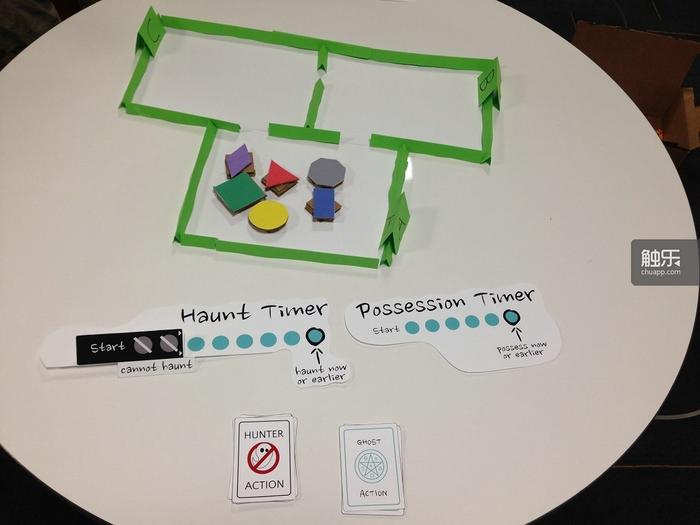

这学期我和其他三位同学一起的final project,最开始做纸面原型,一共用了大概20个小时,改了无数次玩法,从最初感觉如同一个无趣的超小地图版《苏格兰场》,到一个全程玩家不知道在干吗的捉迷藏,最后修改成一个非常有策略深度并且易于上手的桌游。然后改成电子版,用了一周多的时间完全在做实现,几乎没有任何新的设计加入。这就是效率的差别。

当然如果你看到我们最终的游戏玩法,也会觉得这个游戏没法做纸面原型,因为这是一个real time的游戏。但是我们的选择是先做成回合制,玩家在三个房间之间移动,基于此设计不同角色的能力,来测试双方会演化出怎样的玩法策略,是否有乐趣,是否平衡。最后很多策略玩法在电子版本中依然有效,几乎无需更改或增加新的设计就能成为一个可玩的电子版本。

■ 我们如何学

1. 项目与课程

我所就读的是一个三年的艺术类研究生(Master of Fine Arts)项目,课程内容以做项目为主,只是有不同的侧重。有为了锻炼设计流程各个步骤的项目,有探索实验性主题的项目,也有一整个学期做一个游戏的项目;有个人独立完成的项目,也有团队合作完成的项目。所以这个专业对每个学员在程序,美术上的能力都有一定要求。当然,如果没有这些能力也有机会进来,但是来了之后一定是要补的,否则自己会很痛苦。

此外还有一些如电影拍摄(我们隶属于电影学院,有一些和电影相关的课程和教授)、摄影、写游戏剧本、音效设计、游戏产业等各个方向的课程,也会以大约每周一次的频率邀请业内嘉宾来做分享。

在第三年,我们会用一整年的时间做毕业设计,每个人是自己项目的负责人,需要自己召集一个团队来完成这个项目。团队成员一般来自本专业低年级的学生,或者动画系,计算机系的学生。

除了课程的项目外,还有很多实验室,探索不同方向的游戏设计,比如虚拟现实,教育游戏,康复训练游戏等等。一般的模式是由教授发起项目,学生们选择项目参与。陈星汉学生时代做的《云》(Cloud)就是在一个实验室立项的。上面提到的我参与的Walden A Game也是一个实验室的项目,这个实验室还同美国教育部合作,开发了一战历史教育游戏,以及和NASA合作,开发旨在激发中学生对科学兴趣的游戏等项目。

每届学生的数量是12-15人,就读的学生有各种背景,有本科学游戏设计、艺术设计相关专业的,有以前做程序的,学电影的,写剧本的,做用研的,学文学的,学心理学的。

教授也有各种不同的背景,有《神秘海域》的主策划,有微软的用研总监,有Oculus VR的前CTO,也有各种电影、娱乐行业背景的教授。我们的系主任是当年美国最早的交互式电影设计者,观众在电影院用按钮投票选择下一步剧情发展。有一位教Alternate Reality Game的教授,当年曾制作过变形金刚动画片,现在是Google Ingress项目的创意总监。

2. 设计的基础:理解系统,分析游戏

在做游戏之前,我们最先学的是分析游戏。

从最简单的游戏到最复杂的游戏,所有游戏都有一些共同的系统元素,包括玩家,目标,玩法方式,规则,资源,冲突,边界,产出。一个游戏如何吸引玩家沉浸其中的方法也是共通的,比如说可以设计挑战,世界设定,角色,故事,情感曲线等等。

我们会从这些方面去发现这个游戏潜在的系统架构(underlying formal structure),分析游戏的体验,以及探讨它是通过怎样的设计带来这种体验的。

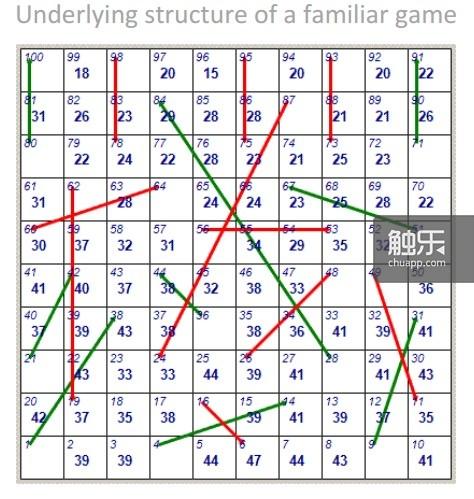

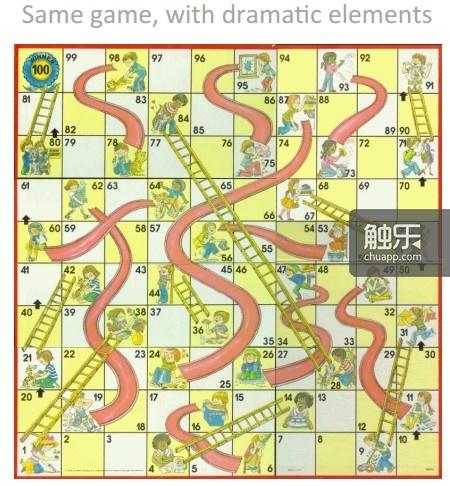

《玩乐之道》(Rules of Play)中有一个对Chutes and Ladders的分析,相信很多人都见过这个游戏,但是要如何分析如此简单的游戏?要知道,看起来越简单、越没有那些一眼能看出的所谓“系统设计”的东西,越需要潜在的系统架构。

从下面两张图可以看出外在的美学包装对这个游戏体验影响有多大。第一张图包含了玩法描述,对这个游戏架构的分析其实还不彻底,更进一步来看,如果没有这张1-100的方格图,游戏会带给用户怎样的体验?这张方格图的设计有怎样的价值?

很多时候,我们很难判断纸面的分析到底够不够清晰。一个好的方法是实际修改一个简单的游戏——修改游戏规则后,再度让它平衡并成为一个完整的系统,然后让玩家判断。这时候,你才会发现每一个设计的价值,也会了解修改后重新平衡游戏的困难性。我们的第一个设计作业是改编一个看起来非常简单的儿童游戏,但实际上,没有一个小组能够让改编后的作品实现完整有趣的体验。

3. 团队合作

团队合作是国内新人培训非常缺失的部分。国内虽然有团队合作,但是从来没有培训,即使有经验的传授分享,也是讲策划要如何同程序美术合作。而最重要的,策划之间怎么合作,是没有人教的。

策划之间的团队合作并非是策划的team building,而是如何设计想法,确立制度,以及保障每个人以合适的方式参与讨论的环节。

比如在头脑风暴阶段,我们使用“Yes, and…”方法,即永远在别人的想法之上延伸,而不是否定。有了很多想法以后,我们需要选择一条路走下去,就要分析每个想法的利弊,每个人也应该对自己提出的想法想清楚:哪里好,我为什么喜欢这个想法。同时,这个阶段要明确标准定义,大家需要讨论我们想要什么,游戏要达到什么目标,这是为了避免有人认为现在的设计已经足够好,而其他人无法反驳的问题。

USC有很多团队项目,项目中每个人都是设计者,都要发表自己的想法。即使个人项目也有全班一起点评的环节,你必须学会如何给人提意见,理解别人的反馈,发现别人和你不同的关注点。实际上,这个能力不需要专门培训,只需要适当正面的引导以及提醒团队中每个人关注这一点就足够了。当你和他人合作时,当别人对你的意见给出反馈,你了解什么是好的反馈,也了解什么是不好的反馈,自然就知道了应该如何同其他人合作。

Riot的游戏设计VP Tom Cadwell在GDC有一个演讲,讲如何塑造团队文化和制度,让策划们可以更好合作。比如明确标准,他们不问这个设计好吗?而是问,这是不是一个满分的设计?如果不是,那么我们就不要把这个设计拿出来。还比如什么时候应该找什么人获取反馈,我们都知道,有时候设计者本人以及相关的团队会对某个设计存在偏见,所以应该找不相关的人来做评价。

■ 结语

两年前,我最初想要申请出国时,我不知道USC有游戏专业,不知道陈星汉和《风之旅人》,甚至没听过独立游戏。我当时只是想通过游戏设计专业作为跳板进入美国的游戏公司,向他们学习做更好的游戏。

申请学校要求作品集,教授说最好有一个你自己独立完成的作品。我问教授,学校觉得一个什么样的游戏是好的。教授回复我说:

我们更希望看到那些能够展示出独特看法和观点的作品,哪怕是一个简单的独立游戏,也好过《愤怒的小鸟》。不用去猜测我们想看到什么,只需把自己当作一位艺术家去尽情创造,只要你对自己的作品满意,我们也就满意了。

然后我辞职,从0开始学Unity3D,做了一个独立游戏用来申请。经历过那个过程,以及在USC这半年的学习,我的想法完全变了。

我觉得,好的教育,不是我要实现一个目标,然后通过教育获得了实现目标的能力。好的教育是,我本来以为目标是A,经历了这一切,我看到了不一样的世界,重新认识我自己,重新思考我的目标,然后发现B才是我真正要的,或者,我依然要A,但是我通过这个过程,了解A真正意味着什么。

知道自己要什么,比能得到什么更重要。

我曾经问陈星汉,我看不清我要做怎样的游戏,你是怎么找到现在这条路的,是最初就确定了今天的方向吗?他说:“我去美国之前没那么多的想法,只是想要学好互动媒体,毕业的时候可以回国镀层金,做自己的游戏的制作人而已。但是在美国的教育和遇到的同学,彻底改变了我的人生轨道。”

查看李姬韧的其它文章:

* 本文系作者投稿,不代表触乐网站观点。