每个人的生命中都经历过各种各样的快乐的时光,那些都是乐趣吗?都好玩吗?

游戏产业内的创新,往往要么依赖于新的技术(如从2D游戏进化到3D游戏,网络技术的进化使得不同形式的联网游戏得以实现,物理引擎和图形学等技术使得游戏更真实)、新的平台(如国内从端游到页游手游,以及今天人们期待的虚拟现实和增强现实游戏),要么是针对一个领域或游戏类型的具体问题提出新的解决方案,却很少有在游戏整体体验层面的思考和创新。在USC,我们把游戏视作交互媒体(Interactive Media)。我们思考,一种媒介,当用户可以与它交互时,可以发生什么,可以创造怎么样的体验。当我们思考游戏设计的本质,我们看到了更大的创新空间。在谈游戏之前,我先介绍我看到的这一思路在设计和动画中的应用。

iPod的设计师Tony Fadell在其TED演讲《设计的首要秘密:留意》中讲设计:人们很容易适应新的东西,这让我们免于关注过多细节;然而作为设计师,我们却需要观察人们已经适应的东西,发现问题并改进。比如超市水果上的标签,这个标签让你购物更方便了,营业员可以直接扫码结算。

然而,每次当你要吃水果时,你需要撕掉这个标签,有些标签可能会很难撕,你会把指甲扎进果肉,弄的很恶心。相信每个人都有过这样的经历。

第一次你会觉得很不爽,但是十个,一百个以后,你就越来越习惯了,你适应了那恶心的体验。

一个淋浴的开关旋钮,热水和冷水之间往往只有1°的角度是合适的,往左偏一点太热,往右偏一点会太冷。第一次,你会很不爽。逐渐,你练出了微调的功夫,你找到了你家淋浴的那个最佳角度,并且总能很快的微调到那里。你为你自己发明了一条调水温技能而自豪,却忽视了这个旋钮本应实现的体验是什么样的。

我们要看到世界的真实面目,而不是我们认为的样子。毕加索说:“每个孩子都是天生的艺术家,问题是怎么在长大之后仍然保持这种天赋。”孩子们常常能问出很好的问题:“为什么这个事情是这样的?”而成年人却给不出答案,只能敷衍道:“这个世界就是这样运作的”。当我们做一个设计时,是因为这样做能带来最好的体验,最符合这个场景的需求?还是因为我们一直以来就是这样做的?

《创新公司》书中,皮克斯的总裁讲了这样一段话:一部伟大动画的定义是,其中的每一个角色让你相信它是一个会思考的生命。不管它是霸王龙、玩具或台灯,如果观众感受到的不止是运动,更是它的意图,或者说,情感,那么这个动画师就成功了。

动画,中文字面意思是能动的画,只强调了运动,但是英文animation却有更深的含义:"Animation" 一词源自于拉丁文字根anima,意思为“灵魂”,动词animate是“赋予生命”的意思,引申为使某物活起来的意思。——百度百科“动画”。

《头脑特工队》上映后,网上流传了这样一张图片:

这张图片用搞笑的方式,讲出了皮克斯的动画设计理念:思考一个生物、物体或抽象形象,如果它有了感受,会发生怎样的故事?

这正是思考动画的本质:给身边种种事物赋予生命和情感,看看这样会发生什么。就好像每个孩子都会和自己的玩具对话,并扮演玩具给自己回话。这说明赋予其他事物情感是人的本能,是最符合直觉的,而这些伟大的动画,正是把这一直觉具象的表达出来,因此他们能够触动观众内心深处的情感。

《Journey》,揽获2012年游戏业各大奖项,被多个现代艺术博物馆收录,甚至其配乐都获得了格莱美奖提名。在这个游戏中,你扮演的角色和另一个陌生玩家的角色在沙漠中相识,没有任何言语的沟通,共同走过一段生命旅程,互相扶持,到达终点。

陈星汉说,你很容易告诉美术设计师去画一个很紧张或很低沉的东西。也很容易告诉作曲家去做出一个感觉到伤心或开心的音乐。但是在设计游戏的控制和玩法时,你很难说什么是一个悲伤的玩法。因此他们只能退一步,思考游戏设计的本质,如何通过游戏设计创造深切的情感。他们思考做到这样的体验目标到底要怎样的设计,并舍弃那些游戏中常见的但是不适合的设计。

大部分游戏的玩法是关于力量感的,拿起强力武器,打爆敌人。当人有了力量,人的第一反应是把这种力量施加到别人身上。当我的队友挡住我时,我的反应是,让开,让我打死这个僵尸。在《Journey》中,玩家和游戏世界的力量对比被反转。玩家要变得缺少力量,而怪物要变得非常强大。

在一个网络游戏中,大多数人考虑的是怎么获得宝物,变得更强,而很少考虑其他玩家。在《魔兽世界》中,除非Boss太难我打不过,否则我根本不会想到其他人。我只想让他们帮我打BOSS。我把他人当作追求宝物的手段。在《Journey》中,这种情况也被反转过来,宝物和怪兽成为手段,成为一种让我能看到其他玩家有多么伟大的手段。

很多游戏是关于射击的。在《Journey》中,玩家获得和增强的不是他的枪法,而是能够与其他人交流情感,并感受到其他人的能力。

在大多数游戏中,战斗的场景有太多杂音。当坦克,武装直升机在开炮时,你没有时间去好好看看你身边的人。

如果你有一把枪,你就会想要用它。把枪去掉,这个场景很有意思了,一群人聚在一起互相交谈,好像等待仪式开始。

有更少的人会怎么样?相比于永远不停的战斗场景,突然,一个在远方的人变得那么有意思。

在《Journey》之前,联机游戏的界面往往是这样的。你需要进入一个大厅,找到一个房间,确认每个人的pin码,然后等到全部都变绿之后开始游戏。还要点下“我准备好了”的按钮。这些界面在《Journey》中都被隐藏掉。在《Journey》中,你看到了另一个人,你就知道这是一个联机游戏了。

玩家在玩攻击性的,竞争性的游戏中,起的名字也常常很有攻击性。即使是普通的名字,也会把人带出了游戏世界。它提醒我我看到的是这个人,是现实世界。游戏设计师们花了这么大力气把玩家置身于一个魔法世界,而这些名字,这些文本,瞬间把他们推回了现实。要让玩家们合作和产生情感连结,他们必须忘记这些现实的东西。

《Journey》的发行商索尼告诉他们,如果有邀请好友的功能,就可以获得免费的病毒营销,玩家会告诉其他朋友来买这款游戏。他们觉得这是个好主意,但是当他们实行它的时候,发现如果两个陌生人无法交流,玩家会觉得没问题。但是如果玩家和他最好的朋友一起在网上玩游戏,却不能交流,就很郁闷了。因为这个原因,好友邀请的功能被最终放弃,因为它破坏了这个游戏世界的完整性。

大部分游戏中,资源就是用来创造冲突的。在《Journey》中,一个角色在资源点采集能量后,可以飞起来。当两个都喜欢这些资源的人相遇,而一个人拿走了资源,另一个人就会恨他。在《Journey》的早期的测试中,玩家说我实在不喜欢和其他玩家在一起,他们偷了我的资源。设计师们尝试过一个版本,让玩家把资源用过之后分享出来。他们并不真的消费资源。一个玩家飞起来的时候,会有能量留在身后,这样另一个玩家就可以获取这些能量,免费的飞起来了。这看起来是一个没有问题的设计。玩家们分享所有的资源。但是问题在于,从数学角度说他们分享了资源,但是心理学角度并不是。玩家会抱怨,我多么不容易的拿到这些资源,一路上带着这些资源飞,但是我的队友就直接用我的资源飞。他们会觉得队友免费享用了自己的劳动成果,尽管队友并不是故意的。很多人很讨厌这种有人在你背后等着捡你东西的感觉,他们感觉这是一种偷窃。为了消除这种感觉,至少让玩家不怨恨对方,我们放弃了分配资源的想法。我们提供了无限的资源,但是玩家只有有限的能量槽,只能携带一定量的资源。玩家走过资源点,拿到他们的资源,然后他们可以飞,而且不会怨恨对方。

在《Journey》中,他们曾经设计过物理碰撞,即两个角色走到一起,他们的肢体可以像现实世界一样碰撞,这样就可以在游戏中互相推拉,翻过岩石等。这本是个很好的设计,然而他们发现玩家们所做的,并不是把对方推过岩石,而是把他们推向仙人掌,让对方死掉。因为这一点,主设计师陈星汉曾经有好长一段时间,甚至对人性失望,直到他去见了一个心理咨询师,聊了这个问题。心理咨询师说,因为他们是玩家,他们是婴儿。当你把你自己从现实世界代入到一个虚拟空间中,特别是一个角色长的像成年人的虚拟空间,你不再保持现实世界中的那些道德规范了。你就像一个婴儿。婴儿只追求反馈。把一个人推上岩石没有任何反馈,但把一个人推死,会有动画,有血,有哭喊的声音,有一股压抑着的社交焦虑等待你去复活你的角色。玩家当然想要做有更多反馈的事情。在这里,道德并没有代入到虚拟世界中,为了控制玩家的行为,你要控制输入和输出。最终,为了避免这种情况发生,碰撞的设计和互相推拉的玩法被放弃,取而代之的是另一个玩法:当两个人站在一起,就会给对方能量。所以玩家们就喜欢在一起,因为有很多反馈,而无法从把队友推下悬崖中获得反馈。现在他们共同飞起来了,而且始终保持在一起,爱对方。

正是这样一个看似简单的游戏,在剥除了一层层游戏中习以为常却并非必要的元素后,创造了前所未有的情感体验。设计团队当时找了25个人测试这个游戏,有三个人玩哭了,他们才觉得这个游戏已经达到他们的预期了。

游戏发售后,很多玩家寄来感谢信,讲述《Journey》带给他们的感动。有个人说他年轻的时候,因为一次打猎有一个事故,他进入了一个濒死状态,50多分钟都是被医学证明死亡的,后来他奇迹般活过来了,很多朋友问他濒死是什么感觉,他说玩《Journey》的时候就让他想到了自己当年濒死的状态。还有一个美国大兵说,他是从阿富汗回来,膝盖残废了,背上、头上都有伤,还得了肾结石,生活非常痛苦,他就对生活没有希望了,可是他写信的时候是圣诞节前夜,前天晚上他玩了《Journey》,第二天醒过来,他突然间觉得人生有了希望,他说他最近还有一个很好的女朋友,而且他女朋友怀孕了,将来会有孩子出生,他会专注于人生正面的东西。

当我们在不同的方向上反思游戏设计的本质,我们可以看到更大更深远的创新空间。

规则(机制)是游戏的核心部分,规则创造系统,系统创造体验。如何思考规则的本质?思考一个有着XX规则的世界,应该是什么样的。

如果设计师直接根据自己的喜好构建世界,那就不是在思考规则的本质,因为规则在这里被扭曲了,破坏了。而一个在规则上进化出的世界,它是逻辑自洽的。

比如《时空幻境》的设计,正是思考一个有着时间倒流机制的世界应该是什么样的。其设计师Jonathan Blow说,不是我设计了这个游戏,而是它自己设计了自己。

在之前文章中讲过的Jonathan Blow“揭示宇宙的真相”的puzzle方法设计,正是这一思路的实践,这里不再赘述。

在我们熟悉的事物中加入交互性,会带来怎样的全新体验?

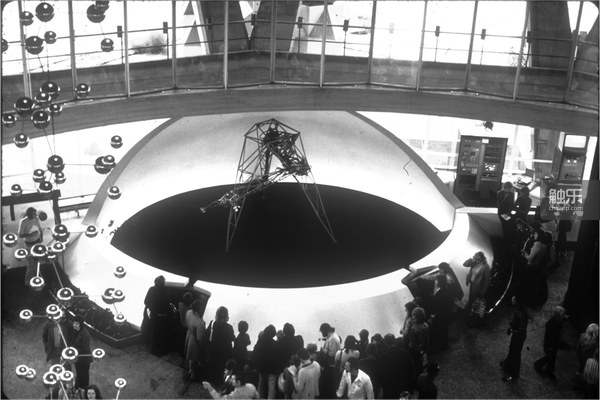

1970年代,一个叫做Senster的交互设备在博物馆展出。它是一个可以感应声音的设备,当有人对它发出声音,他就会把“头”转向声源的方向,并根据音量大小移动不同的幅度。这样一个在今天看来简单的交互设备,在当时给观众带来了巨大的惊喜,因为它利用交互设计,让这个设备,或者说玩具,活起来了。

交互性也可以为几千年历史的叙事带来全新的体验。在我之前的文章游戏专业的电影课 和概念设计(立项)中,我讲到了我设计的交互叙事版《窃听风暴》。这个项目的目标就是利用交互设计创作传统叙事无法做到的体验。我只保留了做选择这一种交互方式,因为我认为它是唯一在对叙事体验有意义且不可取代的交互。让玩家扮演角色打僵尸从而增强代入感,可能可以让玩家更入戏,但是这种代入感在好的电影中也一样可以被传统叙事手段创造出来,还不用引入与之相关的负面体验。

在这个交互叙事体验中,玩家为自己的选择负责任,以他人的身份经历自己曾经选择带来的结果,从而体验到深度的负罪感,责任感,和对选择的认真思考。

《九月十二日》(September 12th)是一部探讨打击恐怖主义的严肃游戏。这个名字的意思是911之后。在这个游戏中,玩家控制导弹发射器攻击恐怖分子。然而恐怖分子混杂在平民之中,你的攻击会误伤到平民。当人们被导弹杀死,周围的人痛哭,愤怒,进而变成新的恐怖分子。你轰炸的越多,消灭越多恐怖分子,也就创造了越多的恐怖分子。

不同于其他严肃游戏往往只是还原一个场景,这个游戏让玩家感受自己选择的结果,从而反思自己的行为。如果创造一个场景,游戏很难做到像电影等媒介那么打动人心。然而让玩家做选择,玩家就会为自己选择所带来的结果负责任,从而更深的被打动。

而主流的游戏中,尤其是以叙事为主的游戏,在选择的设计上,或者说交互性的设计上往往做的很差。很多大作被称为游戏和叙事的完美结合。其实最多只能称之为,游戏中战斗、射击、动作玩法与叙事的完美结合。他们是做出一套剧情,让玩家能沉浸其中的享受20个小时的枪战,而不是设计出一套玩法,让玩家体验剧情和玩法的交融,更深的被打动。若玩家想要最好的枪战体验,我们应该做好枪战游戏;若玩家想要最好的剧情体验,我们应该让交互性辅助剧情,而不是用枪战去填充游戏时间。

美剧《行尸走肉》,同时也有漫画和游戏的形式。其游戏是交互式电影的形式,即玩家做出选择,影响下一段对白或剧情。虽然剥离了战斗、动作等元素,这部游戏中还是有大量无意义的选择,比如每一小段剧情或对话后,玩家就要做出选择,其中大部分选择是毫无意义的对话选择,不管选哪个,NPC都有同样的回复。这种交互只是勾住玩家继续看剧情的钩子,让玩家觉得我还在“玩”一个游戏。

极少数影响剧情的选择,影响的也只是剧情的呈现形式,而不是真正的结果。比如在一次激烈的冲突中,玩家的两个朋友都身处危难。当玩家选择救其中一个,另一个就会死去,之后的剧情就会和活下来的这位共处。然而这并不是真正的改变,剧情的走向还是一样,不同的角色也不会因为这位活下来的角色而有巨大的变化。这样的选择,不会让玩家感受的巨大的责任感,不会让玩家陷入沉思,不会帮助玩家更深的沉入剧情。

这样设计出来的游戏,我有什么理由去玩,而不是去看其同一主题的电视剧或漫画呢?以游戏这种交互体验的形式做出来,如果未能为这个主题增添任何独特不可取代的价值,只是没有破坏原有剧情体验,那真是游戏设计师们的耻辱。

在游戏行业,大多数的游戏创新,思考的是如何创造乐趣(fun)。乐趣、好玩是游戏必须的吗?这个在游戏行业备受争议的问题,其实可以很简单的思考。把游戏定义为交互媒体,那么游戏为什么要好玩?《游戏设计梦工厂》一书中提到:“游戏是一种自发的行为,它要求玩家参与,并且是高度参与其中。和电影以及电视不同,如果玩家停止不玩的话,游戏进程将不会继续。”

因此,好玩,是吸引用户持续交互的一种方式,但它却不是必然的方式。

不止如此,因为乐趣的词义过于宽泛,也使它难以为设计师们提供帮助。可能很多是有乐趣的,但是他们都是同一种类型的体验吗?显然不是的。Flappy Bird和围棋都是游戏,都有人乐在其中,它们各自的体验如果都用好玩这一个词来概括,那自然会限制游戏设计师们的思考,让人难以发掘到更深层的体验。

而与此同时,通过游戏创造新的情感体验,更深的打动人,也一直都是一些设计师们的渴望。1983年,刚刚成立一年的游戏公司EA发布了一份广告:《游戏能让你流泪吗?》(Can A Computer Make You Cry?):“在今天,思考这种问题的人往往不是经营软件公司的人,而是作家,电影人,画家,音乐家,这些被认为是艺术家的人们。我们将要改变这种传统。我们发现计算机可以不止是一个数据处理器,它是一种沟通的媒介,一种交互工具,能够把人们的思想和感受连接起来,比以往任何时候都连接的更加紧密。”

游戏行业中对情感设计的很多尝试,往往是通过游戏中的故事来创造情感,设计一个富有情感的故事,让玩家在玩的过程中被故事感动。然而这既不是真正的游戏情感创新,也不是好的游戏叙事创新。如果要通过故事创作最深的情感,那应该思考的是游戏性、交互性,如何使得这个故事更打动人了,否则为什么不把这个故事写成书,拍成电影呢?

在一本名为《Creating Emotion in Games》的书中,作者花了大量的章节讲如何利用叙事设计来创造情感。可见,剧情,在多数玩家甚至设计师的心中,已经成为一个游戏最打动人的部分。然而这不是真正的游戏情感创新。

真正的游戏情感创新,首先从不同的角度来思考游戏,思考游戏的本质。

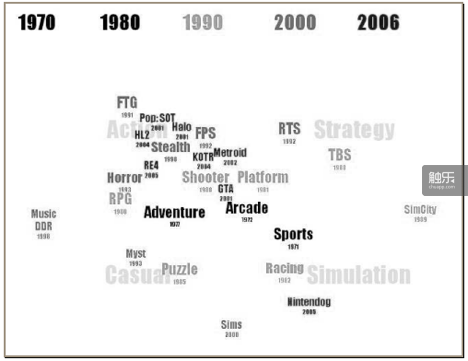

用目前游戏的类型划分来看,游戏似乎已经高度发展,有各种不同的细分领域,如角色扮演,第一人称射击,即时战略游戏,体育游戏,等等。

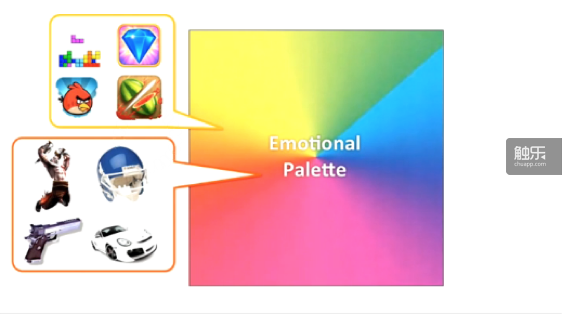

然而,如果换一种方式,用这些游戏带来的情感体验来划分,就会发现绝大多数类型都聚集于区区几种情感类型上,如早期街机游戏和国内成长型游戏的成就感,和近年大部分主机游戏带来的力量感(empowerment)等。

从街机时代开始,《俄罗斯方块》等游戏让玩家可以在一项技能上越来越精通,并获得成就感,这是一种在电影中很难获得的强烈的情感体验,因此在早期游戏中被探索很多。

在过去20年里,游戏变得越来越大,尤其是主机游戏,以青少年和年轻男性玩家为主流受众。针对这些群体的游戏,很多都是关于力量感的。这个群体的玩家需要什么?在学校他们被要求不能做这不能做那。在家,他们不能开车不能喝酒,什么都不能。学校有很多对自由的限制,所以,自由的感觉,是非常吸引这个群体玩家的。但是随着一个人长大,有了自由,有了工作,有了钱,可以去任何他想去的地方,他就发现这种自由感觉的游戏不那么吸引他了,就可能越来越少玩这些游戏。

而大量人们渴望的,在电影中能够得到满足的情感体验却极少在游戏中被发掘出来。

当你看着今天游戏的类型图,你很难猜测未来的创新会是什么样的类型。然而,当你看着今天的游戏情感图,你会很容易发现有那么多未开拓的领域值得探索。带着这样的思考,陈星汉等人在十年前做出了《Cloud》,并进而做出了《Flower》《Journey》这样一部部带来全新情感的游戏。

乔布斯不听用户反馈,因为消费者自己根本不知道自己想要什么,他们只会想要更快的马。如果你去调查所谓硬核玩家,问他们想玩什么样的游戏,他们会说,我想要更爽快的战斗,更动人的剧情,更深度的策略,以及更大的枪,更快的车,更多的爆炸。

人们争论游戏是不是一种艺术。

著名影评人Pauline Kael在1955年发表的《电影,绝望的艺术》(Movies, the Desperate art)一文中呼唤电影创新,批评好莱坞模式:“其他的艺术在他们的发展过程中,展示出了一种内在的逻辑,持续的解决其面临的美学挑战。而电影一直只是在遵循市场的逻辑。当一个周期走到尽头,一种新的类型中的新的角色性格(往往是一些浅显的人类体验和一种新的性兴奋)就开启了一个新的周期。”

想要让游戏成为一种艺术,作为设计师,我们同样需要看到这种媒介更内在的逻辑,思考其本质,探索其艺术逻辑,如同画家们思考一张画布上到底能表达出怎样的设计和思考,从而真正发挥游戏的潜力,做出属于游戏的创新。

本文关于Journey设计和情感创新的部分,部分文字和图片摘自《风之旅人》设计师分享团队开发游戏的过程,GDC Vault视频Designing Journey - Jenova Chen

* 本文系作者投稿,不代表触乐网站观点。