我希望我的游戏给玩家带来的是一种体验,希望他们在玩游戏时能收获一种感觉。游戏是一种艺术,这种艺术是可以用来表达个人感情与内心感受的。

《蒲公英说》(Dandelion')是一款上个月上架的物理类解密作品,在游戏中玩家通过指尖拨动将蒲公英吹起,把种子带到不同的地方传播生命。游戏中的风向图可以预测种子的走向,某些关卡还可以旋转视角来改变山与山之间的距离。从游戏机制来看,其本身是比较饱满的,山水画的美术风格和清幽的箫声相融,氛围很是幽寂。但对普通的游戏玩家而言,《蒲公英说》的内容就比较单薄了,关卡数量贫乏的问题最为突出。

抱着对这款游戏的好奇,我给游戏的开发者邓佳迪(Atwood Deng)写了封邮件,希望他能接受采访。在回信中他承认因为仓促收尾而导致内容不足的问题,并分享了他的开发和留学经历。

邓佳迪的大学专业是计算机科学,在国内念完本科之后,去了美国南加州大学(University of Southern California),在那里读交互媒体与游戏(IMG,Interactive Media and Game)的研究生。

让我稍感意外的是,邓佳迪并没有从小就“立志”要当游戏开发者,也不是很早就确立要踏入游戏领域,读研选择游戏领域更多是兴趣使然,他自己也说,和身边的同学比起来,他应该算是游戏经验很少的了。在聊到是如何喜欢上游戏时,邓佳迪提到了Flash。“说实话我大概是在小学就对游戏产生兴趣了,那个时候不是流行Flash嘛,我就会做些Flash的玩意儿,虽然那也算不上游戏,但就是感觉特别爽。”

或许是因为自己并非重度玩家,再加上留美的经历,邓佳迪在游戏设计中更看重的是体验与表达,这是一个从开发者和游戏自身出发的思路。而国内的游戏设计整体更偏重于成长性,按照邓佳迪的话来说就是“(亚洲的游戏)商业化程度更高,看重数值”,而美国那边对游戏的讨论要“更加学术派”。

他以《天使猎魔女》和《GTA》为例进行了说明:“《天使猎魔女》更多的还是注重操作,玩家在游戏里的目标更多是如何打出一套流畅的连招。反过来看《GTA》这类作品,虽然只有一些特别基本的操作,但给玩家的却是一种在城市里面驾车晃荡的体验。”

将游戏看作一个媒介,不过多考虑商业效益,而是从自身出发去做开发,这也是我个人喜欢的做法。不过邓佳迪的看法比较谨慎,他认为,游戏的评价标准很多,商业性的成功也是其中之一,他所说的游戏好坏是基于诸如美术、优化、人性化设计等一系列硬性指标来判定的。尽管如此,他也补充说:“但如果把游戏当成创意产业的话,很多在硬性指标上表现不错的国内游戏可能就不那么好了”。

“我最初是想创造这么一种体验,你手指去碰一下蒲公英,它就会飞出去,像一场旅程,路上会碰到不同的人。游戏机制是比较有探索性的,水墨也是我在风格上的一种尝试。”这个项目来自他上学期没用上的一个点子,算是为了以后找工作时用来证明自己能力的一次实践。他也向IndiePlay和其他几个国外的独立游戏节投了稿。开始没报太大希望,没想到最后还进了提名。“自己把整个游戏开发流程做下来,迭代一下,发现自己的不足。最后也没达成自己的理想状态,就这么把一个未完成的作品放到iOS上去了。”

“主要是想试试看怎么把东西放到App Store上去卖(虽然这款作品是免费的)。”说到这里,邓佳迪笑了。

“起初我也想做一个有起承转合的完整故事,但最后由于各种原因没能做完,很仓促地收了尾。”对于游戏内容存在的问题,邓佳迪这么说。我问他,现在的游戏要添加什么才能达到他的理想状态。他想了想,说:“如果简单点收尾的话,就是把现在关卡内容重新整理,调整一下难度曲线和叙事元素,细化出蒲公英旅程中的曲折变化。复杂一点的话,可能就得增加不少关卡来构成一个完整的故事了。”

在游戏开发的过程中会有几次测试,制作者会在游戏完成到一定阶段时邀请其他人来玩,从他们那里获取反馈。在开发《蒲公英说》的过程中,邓佳迪也从他在USC的老师那里得到了一些很好的意见。“虽然最后都没有实现”,他苦笑道。

他举了两个例子,有一位叫Sham的老师觉得“操作感不行”:你怎么滑似乎都对蒲公英没有足够的控制力。“这个问题现在还是存在的。当时我是从调整关卡的难度来修改的,增强了某些关卡的指向性,给滑动添加了墨迹,借此来削弱控制力弱的感觉”,他坦言这并不是最好的做法,“有些讨巧吧,因为控制力要设计起来其实挺麻烦的,一般是通过调参,然后不断请人测试。”

另外一个意见来自邓佳迪的系主任Tracy Fullerton,她觉得游戏的“叙事不够强”。我还以为这位老师的意思是需要一些角色来组成一个故事,邓佳迪起初也是这样理解的,但并非如此。“她说作为一个玩家想要的东西非常简单,她知道我这个游戏的目标就是探索,但怎样的探索才是有意义的呢?那就是在每一关都有新的发现。她提出了‘视觉上的奖励’这一点。”

说到这里,邓佳迪又笑了,他说其实自己有真心地问那位老师“要不我给你每一关3星评价?”我也笑了,似乎觉得这样做再平常不过,但又觉得平庸且愚蠢。

“但是她并不希望是那样的奖励,她说自己更需要的是视觉上的奖励。比如我来到一个地方,我能发现一座山、一只小鸟或者一朵花。对于作为蒲公英在游戏中探索的玩家而言,这些才是积极的反馈。然后我觉得……”邓佳迪严肃地说到,不过语气随即又欢乐起来,“我觉得她说的也挺有道理的,哈哈,我也因此增加了不少元素。”

我被他逗乐了,几乎能隔着屏幕看见他因为笑而微微抖动肩膀的样子,虽然这应该只是他无心的自然流露。这轻松的笑声让我回想起了身为一个学生的感觉。仿佛有一个学生站在老师面前,看上去很老实,但内心反叛、质疑的冲动却撸袖子露胳臂蓄势待发,结果被老师说服时自己都觉得自己好笑。

但这并不意味着数值化的反馈不好,如今很多手游都有类似的星级评价机制,玩家在关卡中的表现会影响自己得到的评定。尽管这看似有促使玩家重复游戏,延长他们游戏时间的嫌疑,但也不失为一种合理的设计。

邓佳迪说:“玩家玩游戏渴望的是一种反馈,而这种数值化的反馈虽然有点传统,但也确实是符合玩家需求的东西。我这边原本是有这套系统的,只是后来删掉了。之所以删掉这套系统,是因为我觉得玩家在这里需要的反馈并不是这种数值化的东西,也就是说我并没有把这个游戏当成一个纯粹的解谜游戏来做,而是做成了一个类似于《Journey》的体验,一种探险。简单而言,这种数值化的反馈不是我想要给玩家的反馈。我不想要给玩家一种散播种子是为了高分、为了强过他人的感觉,而是希望玩家能享受这种散播的乐趣。”

我问,那是不是说,比起数值化的奖励,玩家在游戏中需要的是更感性的奖励?

他说:“我觉得是这样的。这个游戏刚开始做的时候也跟很多游戏一样,感觉比较机制化(mechanics),比如说你只有3次摸蒲公英的机会,必须得让它飞到特定小范围才行,而且落点正确还会给你加分。但后在多次试玩之后,测试人员的一个反馈是,他们感觉自己在传播蒲公英。我就觉得自己需要让游戏往这个方向发展,给玩家一种类似‘我是一朵蒲公英,我能把生命带到世界的角落,我在探索这个美好世界’的感觉。而飞到某处会加分这种东西,对于传播的感觉并没有很大帮助,所以就删掉了。”

“所以我觉得,从设计来说的话,我可能是从玩家的需求来考量这个事情的:我到底要给玩家什么样的感受?我要给玩家一种像风一般在世上飘荡的感觉,所以我做了一个风,做了一个视角伸缩,做了一个花瓣飞舞之类的东西。然后我要给玩家一种探索的感觉……就这样加了很多不同的元素进去。我觉得做游戏可能就是从那种机制似的东西慢慢演变成情感体验的一个过程吧。”

在邓佳迪的个人主页上,还有另外5个项目,其中也有一些实验性较强的作品,比如《A Handful of Grain》(暂译《谷触》)。这是款有关触觉的游戏,会根据不同谷物的形状和它们落入瓷碗的声音生成颜色、形状各异的图案,像是一种通感,开发的目的是为了将米粒握在手中的感觉传达给玩家。另外也有一款交互电影的作品,巧妙地通过逐渐限制观众干涉能力的方式表达了对人类社会发展的反思。不过,最吸引我目光的是一款叫做《Lady》的作品,它也是款解谜游戏,玩家需要帮助故事中的老人回想起多年前遇见的一位女士。

《Lady》让人仿佛置身烟雾缭绕、灯光昏暗的爵士酒吧,这也是故事发生的地方,飘逸又魔幻的流体光影营造出了极佳的氛围。

邓佳迪说之所以我会受其吸引,可能也跟《Lady》突出的视觉效果有关。比起前面提到的几个项目,《Lady》比较偏技术,是为了尝试流体技术而做的。换句话说,这也是一个先有机制,再有叙事的作品。

“这跟《蒲公英说》的设计思路有点像,我是先找到一个机制,再考虑怎么把它和叙事集合起来的。”邓佳迪说,“我最开始的灵感有两点:一个是流体效果,另一个是这个游戏的配乐。配乐是小号和提琴的合奏,我特别喜欢这首歌,它营造的意境就让我想到爱情故事。然后我就把一个很简单的爱情故事串进了游戏的体验里,用图案的方式呈现了出来,也就是文字信息的图形化表达吧。机制和图案结合在一起就构成了这样一个简单的游戏框架。”

不过,邓佳迪也不认为这样的内容是硬生生添加到机制中去的。这一点从他说喜欢《Lady》的配乐那里可以看得出来:即便项目的出发点是为了尝试技术,但其表达的也是邓佳迪自己鲜活的体验,并不是硬塞到玩法框架内的填充物。他个人也提倡这样一种游戏设计思路:在某时某地产生了某种感触,然后通过游戏制作,将这种感触传达给别的人。

“作为一个游戏设计师,我希望给我的玩家带来的是一种‘体验’,希望他们在玩这个游戏的时候能够收获一种感觉。我觉得其实每个人都可以制作游戏。做游戏的时候,我有一种感觉,似乎现在国内外很多玩家眼中的游戏更多是一些机制、数值、策略之类的集合,但在我的心目中,游戏更需要一种艺术化的表达。我认为游戏是一种艺术,这种艺术是可以用来表达个人感情与内心感受的。”

这隐约透出的小型独立游戏人偏叙事化、个人化的特点,与其他一些开发者的观点不谋而合。比如上个月刚在Steam上正式发布的独立游戏《Replica》的开发者Somi就说,游戏是在他看来最好的自我表达工具。

我问邓佳迪有没有什么项目是先有情感,再寻找表达方式的。他说有,然后和我分享了一段2015年参加GDC时候的小插曲。

“去年GDC的时候我去了三藩,某个下午我就在商业街里转悠。当时的黄昏特别美,你可以看到夕阳照在街上,整个街都是金灿灿的,旁边的人流在不断穿梭……那场景特别美——但是,就是在那个时候我感觉到了一种奇怪的感觉。再三斟酌之后我突然发现,这种感觉就是两个字,叫做‘孤独’。”他笑了笑,“我就在这样的汹涌人潮中,就在这么美丽的景色下,但是旁边走过的都是一些异乡人——就是一些语言跟我不是很通,不能理解我的想法的人,我也不能把我的想法和心情分享给他们。那时候我的孤独感就油然而生,回来我就做了这个游戏。”

我问他要试玩版本,但那个项目非常小,邓佳迪没打算让它适配OS以外的平台,遗憾的是我手头没有Mac。

“(游戏的体验)相当于是一个小男孩在城市里面游荡。之后,城市的房屋越来越多,也越来越漂亮,他的孤独寂寞感也越来越深。一开始,你是可以随意走动的,慢慢地,城市里不是会有越来越多的房子吗?这样一来你能随意走动的空间就变得越来越小了。我是想用这种空间限制的不断增加来表达自己的苦闷与孤独。大概是这样的一部游戏。”

说到“叙事”一词的含义,邓佳迪再次笑了起来,似乎很乐于聊这个问题。

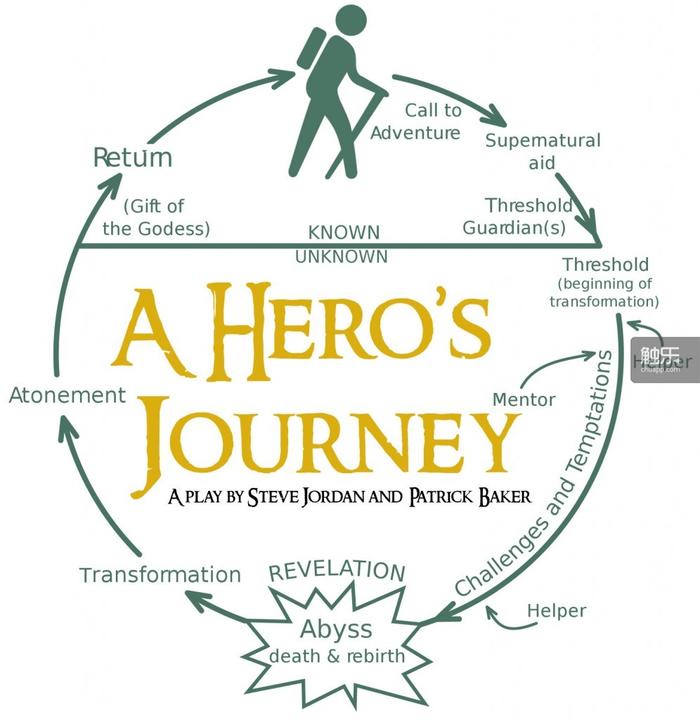

“首先我觉得游戏是一门艺术,我希望以一个做艺术的角度去开发我的游戏。在此之上,我们常常讨论的一个问题是‘什么是艺术’。我的一个理解是,所谓艺术,都是在做同一件事:说故事。人有听故事的冲动,所以他才会去做艺术,去欣赏艺术。所以,所谓的游戏叙事关心的就是怎样把一个故事说好。我不知道你有没有听过‘Hero's journey’,它是好莱坞电影编剧用的一个工具。我觉得‘Hero's journey’之所以百试百灵,是因为它反映了人听故事时的情感需求:先是一无所知,需要慢慢进入故事,而后剧情反转、高潮给观众冲击,最后收尾升华。人是渴望这样一个过程的,所以这个方法才百试不爽。而所谓的游戏叙事,我现在看来,是需要满足人对故事的这种渴望的。”

“其实我们这边在讨论这个理论的时候都是很反感的:好莱坞电影怎么都一个样呢?当然,我自己也很喜欢非常规叙事,比如环形叙事、非线性叙事等。《云图》(Cloud Atlas)也可以算是非线性叙事。但无论是怎样的叙事,它都不影响人对故事的渴望。人就是希望故事能够进入他的心,希望故事能够在某一刻打动他。拿《云图》来说,它其实每一个故事本身也存在环状叙事,然后所有故事的高潮在某一时刻同时到来,整个故事就‘爆炸’了。这也是为什么我觉得游戏在叙事上有很大发展空间的原因,它比电影和其他艺术多了一层叫做‘交互’的东西。我们也一直在讨论如何让交互成为叙事的一部分,我们自己的教授也说,业界很多公司做的游戏在交互方面也很……就是……”

“很差?”我问道。“对啊很差。要么就是已经成熟了的类型,要么就是像《The Last of Us》(TLU)这样纯看电影。其实我有个同学特别反感《The Last of Us》,因为那简直就是单纯地看电影啊!他还专门做了一个游戏来讽刺它,”邓佳迪笑了起来,仿佛那款游戏就在他面前,而那位同学就在那儿一本正经地介绍它,“开始先是玩一个很无聊的打枪游戏,接着加一段TLU的过场CG,然后他就说:‘啊,我这个游戏可以说是一个很优秀的游戏了,因为我有这个让人震撼的CG,那个打枪的部分根本没人会在意没人会关心。’”

我们俩都笑过之后,邓佳迪说:“其实如何把玩家交互和游戏操作真正做成游戏叙事的一部分,是个很值得探讨的问题。现在一些独立游戏可能就是一种体验,一套流程,比如陈星汉的作品。另外也有一些沙盘制的模式,比如《模拟人生》,我们的教授认为那也是一种叙事,是玩家自己建立的叙事。但那种叙事有没有满足玩家的欲望,或者说要怎样才能更好地满足玩家的欲望,还是值得探讨的一件事。”

在聊到留学生活的时候,邓佳迪和我说他挺有感触的。他们班上有15个人,一半以上是国际留学生,有4个是中国人,就这也算是历史新高了。学游戏设计的同学里有9个是女生,当地还有媒体报道了这事,说“游戏的未来可能要被女性掌握了”之类的。对于中国学生的学习能力,他评价很高,他也因此对中国的游戏很有信心,因为单纯就研究生的作品来看,中国学生做得要好得多。而欧美学生更注重表达,更看重领导力。“这也是文化传统的不同之处吧。”他说。

我也问了他一些关于学习经验之类的问题,他说了两点:自学能力和读懂他人的能力。他说自己是“竞赛出身”,从小学起,光靠老师的指导就已经无法达成目标了,要想深入某个领域,需要对学习有较强的自主性才行。

后来我还是收到了那个孤独小男孩在城市游荡的游戏,邓佳迪还用中文给我写了封简单的邮件,先前我们在邮件里都是英文交流的。游戏是用Unity做的,还非常简陋,不过有他之前的说明,要理解起来并不难。邓佳迪之后跟我说,制作这款游戏的目的是验证“能将很小的感情做成游戏的理念”。他希望能做出“日记式”的游戏。

随着游戏的进行,出现了马路、汽车、楼房、行人,有时候萤火虫会飞到屋顶,连追赶都做不到了。最后,人流拥挤得几乎无法挪动半步,而游戏也就结束了。

看上去很简单吧?但能够用游戏来表达自己的情感这一点,老实说还蛮不错的。7月31日,《蒲公英说》获得了IndiePlay 2016最佳学生奖的第二名,这让我又想起了他说自己的作品意外进了提名时的笑声。无论他自己是怎么看待这事的,从“向招聘方证明自己的能力”这个角度来说,这样的结果很不错。