在开发出《阿瓦隆之王》《火枪纪元》等成功游戏之后,刘宇宁仍然在思考:如何在SLG中实现新的玩法?怎样才能让玩家在游戏中找到属于自己的存在感?在新游《巨兽崛起》中,他尝试了一些与众不同的创新。

刘宇宁比我想象得要年轻一些,他看起来有点像一个刚毕业不久的程序员。无论是在玩家群体中还是在行业内,他都不太出名,在这一点上,他就和他所在的公司 KingsGroup 差不多。 KingsGroup 很少在什么行业会议或行业媒体上出现,在这一点上,他们是实打实的实用主义者。

但 KingsGroup 开发的游戏和这种低调恰巧相反,他们的第一款游戏《阿瓦隆之王》曾经在全球范围内取得过43个国家的畅销榜第一,第二款游戏《火枪纪元》则取得了不逊于《阿瓦隆之王》的好成绩。凭借这两款游戏的强劲表现,发行商 Funplus于今年4月首次登顶中国发行商出海收入榜,5月再次蝉联冠军。

但我们的对话很少涉及到前两款游戏的成功之处,大多数时间里,他都在思考。有的时候他会回忆过去,有的时候则眉飞色舞起来——比如谈到他是如何准备在新游戏中实现一种新的玩家互动模式。他希望这种互动模式能够一定程度上改变用户在SLG游戏中的玩法——玩家们的着眼点不再是简单的攻占与被攻占,他们会被更加有机地组织起来,每一个玩家都将找到在这个游戏中获得存在感的理由。

我问他,为什么要试图改变一个非常成熟的游戏类型。他告诉我:“玩家都觉得能发泄一下很爽,但好像并没有人关心自己,或者在这个游戏世界里自己有没有用,有没有什么意义……”

然后他补充:“所以我们希望改变这一点,如果你能把这些东西做好,玩家就不会那么容易伤心,会玩得更久。这是个商业目的,但是本质上我认为这是符合人性的。”

我经常会在很多人身上发现这种有趣的理想主义——并不是那种刚入行的独立游戏开发者的理想主义,而是那种知道现实是怎么回事儿,面色如常,但把追求放在心里,久久不忘的理想主义者。更明确一点儿说,他们把“现实”和“理想”的冲突处理得很好。另外,他们往往会把做一件事的目的从两个角度来解释——理想主义层面的,和现实主义层面的。他们希望让人相信某件事情不但听上去很美,而且实际也会很好。

从各个角度上说,刘宇宁都是个有趣的人,他也玩很多游戏,看《头号玩家》,令我最感兴趣的是他仍然相信某些东西,而且愿意去尝试追求它们。比如说,他相信沟通是好的,他希望游戏能够调动用户更深层次的情感——不是表层的“刺激”或者“愤怒”,而是满足更深层次的情感诉求,比如“被需要”“被肯定”和“被尊重”。

所有这些想法似乎都和“游戏开发成功显学”有些背道而驰。但做出两款成功产品的他应该有资格思考这些问题。在我看来,这种基于现实的理想主义格外宝贵。它不同于那种天马行空的想法,也并不局限于纯粹的收入数字。我曾经在很多人身上看到过这种理想主义,有些人成功了,也有些人失败了——但其实那并不重要,这种理想主义让我相信游戏从来不是流量变现的产物。

刘宇宁曾经在人人游戏任职,一件有趣的事是,在采访过几位曾在人人游戏任职的人之后,我觉得他们有一些共同点——比如他们都相信方法论,相信世界上存在一条“正确的道路”。他们频繁地自省,不停地复盘自己和公司所做过的决定,然后试图从更高的层面着手,避免可能出现的问题。

刘宇宁也一样,他把整个公司打包成一个团队,试图让经验和认识能够得到完整的传承,他不停提到自己曾经做的错误决定,提醒自己在关键时刻能够更加坚定。在他看来,他所经历过的一切最终会成为他的财富。“公司怎么起来又怎么衰落,说起来可能只是两句话,但当时置身其中,你的感受会非常深刻,因为你经历了这个过程,想过、做过,不管有没有效果。”

我问他:“所以你觉得历史往往是可以重复的,或者说就是重复的吗?”

刘宇宁想了想,然后回答:“当你经历过,你就会相信。”

触乐(以下简称“触”):您一开始开发游戏的契机是?

刘宇宁(以下简称“刘”):我们那儿是个小县城,去报摊只能买到有限的几本游戏杂志。那个时候(信息来源)比较贫乏,1994年的一本《电子游戏软件》, 我1996年才买到。当时上面有一个人,我忘了是谁,写了一个《诸葛孔明传》的攻略,让我印象非常深刻。那时候高二,还都是玩一些《魂斗罗》《三国志》这样的游戏,也没玩过日式RPG,所以当我看到小说式的攻略,就觉得“哇,原来还可以这样”,赶紧去借卡玩了一遍。我看了这个攻略之后,就决定要做游戏了。

触:很认真的那种?

刘:对。因为看了攻略,发现其实游戏还是有非常大的想象空间的。当时没有网络,自己的年龄也比较小,那时候就想,做游戏到底读什么专业好,看了半天,最后就去上了计算机专业。后来发现其实有用,但不是那个“有用”,其实是两回事。

那会儿可以玩到的游戏比较多。我们当时都是去电脑城买,有一层全都是那种摊。那个时候的游戏对我影响还挺大的,尤其是美式的RPG,《博德之门》《无冬之夜》之类的。

触:比较有意思的是,《阿瓦隆之王》这种看起来国际化的或者说是西方背景的游戏,实际上根据我们的成长经历,接受起来是毫无问题的。

刘:那个阶段中国用户没有游戏机,或者说没有更先进的游戏机。有电脑也没有网游,电脑上除了美少女养成游戏之外,大部分都是这些(美式RPG)。那时候也玩《三国志》,但感觉就好像是个年货。我就没再多玩了。

触:很多人会觉得中国的玩家接受西方奇幻那一套还是会有隔阂。但我的感觉是,我们那会儿好像没觉得有太大的隔阂。

刘:举个例子,比如说在国内网络小说刚起来的时候,那些小说我觉得从里子里面都是西方那套的改编,或者说某一部分是这样,用了东方的那些术语,但是内核其实还是西方的。

触:什么时候您真正开始做游戏?

刘:大学毕业之后我当了一年的程序员,后来就跑去深圳做游戏了。那时候已经是2004年了。开始我是做数值策划,那个时候都是很草莽的,你分析一下某几个游戏之间的差别,可能说得很高深,面试的人就觉得你可能是OK的。

触:您做数值策划做了多长时间?

刘:没多久,大概一年多我就升了执行制作人。那个游戏可能做了三年吧。但比较搞笑也比较尴尬的是,游戏从收费的时代一直做到了免费的时代……后来我就出去跟人创业,做网页端的策略游戏,那个时候页游刚刚兴起策略类型。

触:去了人人游戏?

刘:对,人人游戏那个时候已经……反正转变很大,可能还没捂热呢,行业的方向就变了。我们开始的时候以为人人是做端游的,因为那时候是2010年,人人游戏有一款产品叫《天书奇谭》。

变革出现的时候,在行业内的人即使一开始博得了先机,可能也会比较迷茫。我们可以说误打误撞做了几个策略页游转手游,赶上了第一波国内手游爆发的时候。

触:我记得人人当时出了好多手机游戏。

刘:对,因为那个时候成本非常非常低,我们成长也非常非常快。2011年底的时候我们开会,讨论的是应该走哪个方向,是要更多的产品,还是往渠道发展。

但行业形势变了以后,操盘的人退缩了,不太相信能做得更大。原来这个地方是无人之地,随便搞就能有很好很好的成绩。但后来发现成本在提高,当红利失去的时候,大家会思考,是继续呢还是见好就收。

实际上最后还是收了。其实人人网、人人游戏也面临同样的问题,起个大早赶个晚集,赶上了运气却没有把握住它。

触:所以,在人人让你感受最深的,实际上就是他们面对某一种选择的时候退缩了?

刘:2011年底,游戏增长态势非常好的时候,人人做了非常多的游戏,但是没有去做原生的游戏,大部分(游戏)都是Flash转的,发热、内存消耗高之类的问题一大堆,运行效率很低。当时可能就是为了上市,希望保持这个增长,对应的策略就是做很多很多的游戏。我后来发现,不仅是人人游戏,那个时代的大部分公司都碰到了同样的问题。做成一款游戏之后,公司突然变得非常非常大,但是新游戏就好像很难复制之前的成功。

触:国内很少有游戏公司能够连续推出两款以上持续成功的游戏。

刘:说到这个我就随便说一句,从今年2月份开始,我们的第二款游戏《火枪纪元》的收入已经超过第一款游戏《阿瓦隆之王》。现在这款游戏在美国已经远超《王国纪元》,但全球范围内和《王国纪元》还有一定差距。凭借这两款游戏, 4月我们第一次成为中国发行商出海收入榜冠军,5月又蝉联了冠军。

以我自己这么多年看来,我觉得大部分人能做成功是因为运气,包括我自己在内,不管是做成功一款还是两款。但反思所有以前的经历,可能是会有帮助的。

所以我们采用了一个非常有意思的、可能全中国都还没有的做法,就是把整个公司打包成一个团队,亦即在公司里面,至少在北京这个地方,不区分项目。如果说策略团队一共有20个人,那么我们不区分这20个人是做A游戏还是B游戏,而是希望当一个人(或者几个人)做A游戏成功了之后,可以完整地把A游戏的成功经验传承到B游戏中——当然是同一个品类,而不是把它拆成两个团队。

我可以这样说,我们这个公司整个团队除了被动离职之外,这一年多时间内离职的人最多只有三四个人,自主离职率在5%以内。我希望所有人都能从整体理解做的事情,这样不会出现互相不认同或者恶性竞争的情况。我们认为游戏开发应该是延续的,它是一个越来越深、越来越广的过程。

触:会不会有一个人做了三年SLG之后,他终于烦了,说我想做个生存游戏什么的?

刘:我们不会做永远的拷贝,不停地重复,就算很挣钱也会觉得厌烦。我们其实是分成两条线,就是既做完全创新的游戏,也去做几乎是拷贝一样的游戏,把它分成两种不同的诉求。像后者我们要求的就是做得足够快,但对于前者,我们的开发周期是非常长的,比如这次的这款新游戏。

触:听起来就是有的游戏用来赚钱,维持公司壮大发展,有的就完全创新,是这样吗?新作是怎样一款游戏?

刘:我们的新作叫做《巨兽崛起》,其实还是策略游戏,但是我觉得原来策略游戏的模式已经比较老了,所以希望做一个比较大的改变,或者说经济结构的改变。

以前的策略游戏比较强调弱肉强食,竞争非常非常激烈——我打了你,就要直接把你打废,你家都没了只能“流浪”。后来逐渐发展,输的一方虽然能保有一些固定的东西,比如装备和等级,但其实也挺惨的,因为可能几个月攒的东西一下就没了。我们就在想,这样的游戏逻辑是不是有点怪,因为只要你不是这个游戏里最强的几个人,那你最终就一定会被人打出游戏,或者是只能跟在别人后面混。这对于玩游戏的人来说,感觉会比较差。因为它会出现两个问题,一是会加深对策略游戏的坏印象,进去之后反正不管玩多久,都会被人打出游戏;二是到一定阶段就会质疑自身的存在,因为即使“苟”着,不管你和大哥怎样,但真正有大事的时候,大哥也不会带你。

触:他是不是可以觉得自己是组织中的重要一员,然后获得一些荣誉或回报?

刘:但假如双方实力差距比较大,当要进行大规模战争的时候,你上去就死了。如果你的财力不行,同样的损失,你的挫折感是非常非常强的。所以我们希望在这个方向上做一个大的改变,希望最后的结果是玩家既不会被人打了之后就无力回天,又可以加强那些战斗力不太强的人在游戏中的存在感,让他觉得他在这个世界中是比较重要的。

触:那“大哥”会不开心吗?

刘:所以我们想到了一个模式,与《梦幻西游》的模式类似,让不同层次用户之间能够流动起来,能够互相帮助。本质上说,你要有存在感,是因为你的某些东西是别人需要的。大哥的战斗力比你高很多,所以我们会给他另外一种环境;在战斗之外,你的经济产出可以是别人需要的。我们在游戏中设定了一整套的内容,有点像MMORPG,你可以在野外打到一些东西,也可以生产一些东西,就像RPG一样,可以当作整个世界的组成部分,可以去和更高级的玩家交易。

触:我想举一个例子:以前我玩过一款策略游戏,一进去有一块地,但我不太常玩。然后旁边有大哥每天20多个小时不睡觉,扑在上头不停发展,一个星期后他跟我说,不加入我我就把你打爆,我拒绝后他确实把我打爆了,然后我就退游戏了。如果在这个游戏里,我还是这样拒绝社交,会遇到什么?

刘:一般情况下,在这样的游戏里你要是一个“独狼”玩家,被打爆不是最主要的,主要是你的游戏乐趣会少掉很多,你本来参与的就是一个讲求社交关系的游戏,加入联盟会有很多好处。

但你要说“被打爆了会怎样”,其实也不会怎么样。因为以前的游戏会把你的兵工厂全都拆掉,把你的房子拆了,但《巨兽崛起》里首先没有拆房子这个概念,其次即便你兵和资源被打光,恢复速度也是很快的,兵越少恢复得越快,兵越多重建花费的时间和资源反而越多。

资源本身不是最重要的,利用资源造出“能够卖给别人的东西”才是最重要的。就好像我在地上挖原油,我要把它做成石油产品卖给别人才有用。

但工厂也是有限的,即使有无限多的资源,制造出成品也得花很长很长时间。所以就算你拥有的资源特别多,对你来说也没有什么特别的好处。相反,即使资源很少,即使被人抢了,因为你的恢复速度很快,也就无所谓。

以前的游戏都是那种“成吉思汗”式的游戏——我把别人杀了,再把东西抢过来。但《巨兽崛起》不是,游戏中的生产力是和人的数量和科技相关的,所以玩家没必要非得把别人杀掉,而是要造成对自己有利的局势,从别人那里进口一些东西,再出口另外一些东西,就可以了。

触:就像殖民地或卫星国这样?

刘:从全球市场的角度看,分工很重要。比如说,如果势力A是第一阵营,势力B是第二阵营,那么当他们实力很接近的时候,一旦爆发冲突,冲突的目的也不是为产品的资源,而是要抢“谁是老大”,对于其他小弟,双方各有需求,那大家就会各自拉拢。

所以,这就是我们认为的,战争的本质就是为了争夺地位,而不是为了掠夺别人的资源。在这个基础上,游戏里的互动应该会更频繁,像是远交近攻、互相搞权谋之类的,应该会更活跃一些。

触:听上去的确有点像现代社会的世界局势。我会觉得很多SLG是“二战”甚至“一战”以前的那种战斗方式和政治体现。但如果真的能够创造一个体系,这个体系中每一个人都可能找到自己的位置,从而让整个体系运转起来的话,我还挺有兴趣的。

刘:我们还在实验它,因为以前没有人做过这件事情。

触:为什么你们想做这样的创新?

刘:还是那句话,回到最早说的那些玩家,最后大部分都被赶出去,他们会觉得这个品类或者这种游戏没意思,甚至是很伤心。一个游戏如果只是无聊都还好,但是如果让玩家伤心的话,那感觉就不一样。

玩了无聊,他会觉得不是这个游戏类型不好玩,只是这个游戏很渣;但如果他很伤心,那就会觉得这种游戏其实是负能量的,不应该去玩这样的游戏。

另外就是存在感——现在的人没有存在感。当今社会很多人都衣食无忧,都觉得能在游戏里发泄一下很爽,但好像没有人关心自己,或者在这个游戏世界里自己没有用,没有什么意义。我们希望改变这一点,我们认为如果能把这些东西做好,那游戏就不会那么容易让人伤心,会吸引人玩得更久。这是个商业目的,但是本质上我认为这是符合人性的。

触:这是一个架空世界观和架空年代的游戏?

刘:简单地说,你可以理解为像《侏罗纪世界》中,科学家复活了远古的恐龙以及猛犸象这类生物。但是过程中出现了一些问题,恐龙就暴乱了,军事化的恐龙把这个世界毁掉了。

触:听上去是《侏罗纪公园》结合《猩球崛起》。

刘:恐龙们暴走以后,一些人类回到了原来研究出这些科技的地方,试图寻求让人类和恐龙共存的方法。我们的主题是“共存”,恐龙某种意义上就像机器人或人工智能,是一种比人更强大的东西。当然,这个主题本身也引出另外一个主题,就是游戏中的玩家,也是共存大于竞争的。我们希望他们是共存的,我们希望它是反传统SLG的。

触:听起来很棒。但是你怎么把这些东西传递给用户,通过剧情吗?SLG游戏中的剧情似乎很难展开。

刘:这个主题,其实是一个碰撞的结果。一开始的时候出发点比较朴素,我们觉得这个主题是比较新奇的,那个时候大家也比较痴迷这种生存或者废土题材。

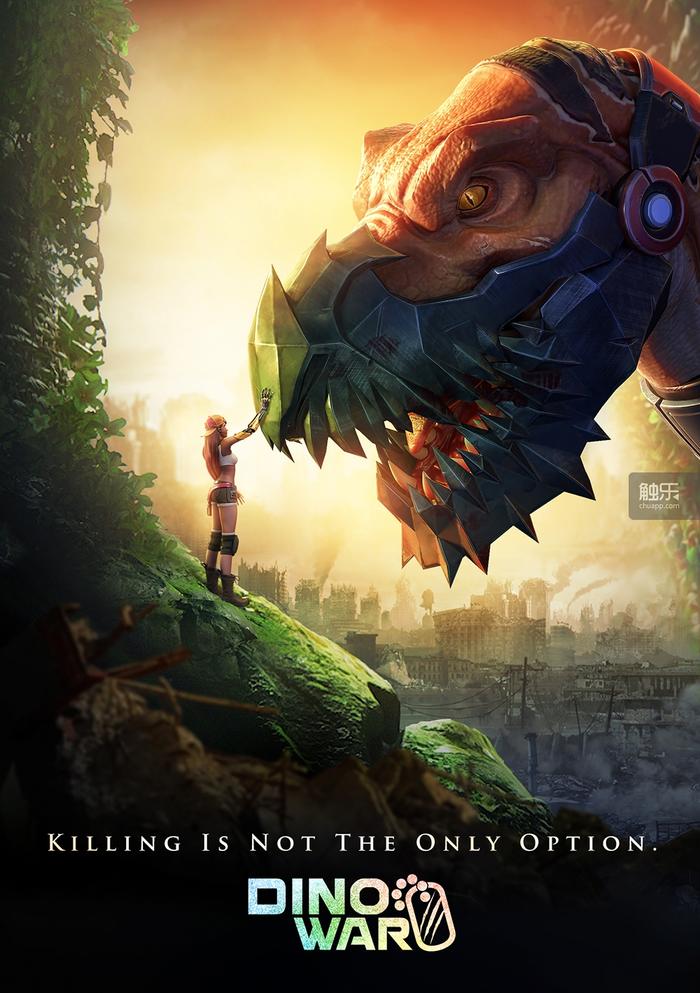

但在做前期预热和宣传海报的时候,我们发现有一个小女孩抚摸着霸王龙的海报,显得特别喜欢,我们自己团队的人也都非常喜欢。就像看到电影里的金刚一样,不会想到谁是主人,而是一种伙伴的感觉。我们后来觉得,这是一个很重要的概念。

触:会不会担心中国很难理解这种概念?我觉得中国其他SLG主打的特色都是“列土封疆”什么的。

刘:我们做游戏的时候其实不仅仅考虑中国的情况,因为我们公司虽然大部分是国人,但也有不少老外,他们都能感受到这一点。也许因为我们都是游戏玩家。

不过其实有一点值得一提。一开始的时候,我们做推广倾向于刺激和激烈。当然,事实也验证了,短平快之类的广告很吸引人。但我们后来再次验证的时候,发现好像并不是这样。短平快的东西吸引人,可能是因为大家没有办法讲出更深的东西或更有情感的故事,你只能调动他的一种情绪,就是刺激,就只能这样。玩家也不关心什么东西,反正就是拼刀拼枪而已。

如果你可以调动玩家不同的情感,比如说人和恐龙,或者人和狗,人和马,甚至是朋友之间,如果你可以唤起更多的共鸣,玩家还是会有反应的。他即使此前看过的都是效果刺激的广告,他还是会有反应的。从这个角度来说,我认为就是更深的、诉求层面上的统一。

我们现在做的还不够多。我们希望在游戏立项的时候就要去想,如何在所谓“吸量”和你想要表达的内容之间达到一个双赢。

触:我觉得很多用户很难把SLG和共存这两个概念放在一起,你会担心这一点吗?

刘:我不会在游戏的商店页面上每天跟玩家说不要打仗,要和平。共存不是一个制作者耳提面命的概念,而是玩家在游戏过程中自然而然体会到共存更好,游戏应该表达出这一点,让玩家在游戏规则中找到这一点。玩了一段时间之后,用户发现共存是更好的策略,对于所有人都是更好的。那他自然会享受共存。

所以我觉得,不是说玩家接不接受,玩家可以带着他的既有观念来玩这个游戏,他仍然能够得到爽快感或者成就感。但是当他玩得更多之后,我们希望他能够理解到新️的游戏方式,会做出一些改变,我们希望是这样。

触:您鼓励人们释放善意,您这么做是因为觉得它可能会收更多的钱,还是因为您自己本身认为释放善意是好的?如果这两者都有的话,它们的比例是多少?

刘:我们最初并没有为了追求更多的收入。早期我其实是不太喜欢原初的那个策略游戏的,我是个比较喜欢做长期思维想象的人,所以我可以预料到,最后大家并不会得到皆大欢喜的结局。那是我不太愿意看到的。

但后来我自己也玩了一些策略游戏,我发现我的确感受到了另外一种情感,也理解了这样的游戏为什么能够那么成功。但同样是在这个过程中,我也意识到玩到四个月、半年之后,自己的付费欲望不够强了。

在原来的一些游戏中,你的付费是越来越高的,如果不高的话,前面花的钱就没什么用了。实际上我后来觉得自己做的事情和大家没什么关系。我每天就做一些固定的事,然后放置等待,也不知道为什么,就是觉得反正做点东西比不做要好,可能很多人都会这样。

直到有一天,我被人一下清光了,就解脱了。就在那个时候我还每个月花一两千元买月卡,但是那时候已经觉得你们和我之间没什么关系,可能我们在一个群里聊天,但追求不一样。其实出于这个角度,我希望做出改变。

触:所以您希望这个社会可以一直运转下去?如果用户组在一个服务器里,就像一个有活力的经济体系一样。

刘:我希望是更久一些,所以我们做了全球市场交易。而且我一直是这么希望的,比如很多游戏要合服,我们的《阿瓦隆之王》其实就不太想去做,我不想合服去榨取用户的最后的一点利益,去破坏当时的这种社会形态。

有时候游戏的某个服务器玩家可能已经不充钱了,但他们在里面已经变成一些好朋友,大家都觉得何必呢,我们就玩玩就好了,聊聊天就可以了,不要打了。如果游戏公司很在乎成本,我可能会觉得赶紧把A服和B服合起来,然后最后来一波就完了。

我就不想做这件事情,就把它们放着也无所谓。对我来说这些肯定会产生成本,但我希望玩家觉得这个游戏对自己还是有一些价值的,过去在这里的一些牵绊也会持续下去。

触:在过去的一年里,您觉得最不开心的是什么时候?

刘:最不开心的时候……

触:焦虑,愤怒,比如这些情绪……

刘:我想想……我其实一直都在焦虑。

触:会焦虑?为什么呢?看上去你们赚了很多钱。

刘:因为目标不一样吧。我们既然定下了目标,当然希望能够持续增长。去年的时候我们有一段时间很难过,收入不增长,还出现了很多问题。

比如进入中国市场的时候。那时候说我们试试看吧,期待中国市场会有一个大爆发。爆发是爆发了,但有很大的问题。例如中国市场上代充很多,导致坏账量巨大,很难办。

我们用了很多时间去查去封。但代充和游戏里的资源商人还是非常非常多,那些商人不仅做中国人的生意,还会把生意做到外国去,你知道吗?真的非常麻烦。

触:比国外多一个量级吗?

刘:不是一个量级,而是国外根本就没有。国外第一没有代充,第二没有资源商人。

触:资源商人出现的原因是中国人力成本低?

刘:不是,就是外挂,根据你的游戏开发外挂。资源商人的核心是卖资源,不是生产。那个时候我们非常焦虑,在中国市场发现这么多的问题,必须要解决。为此我们不得不专门做了一个“中国包”,只针对中国用户,和其他区无关。但这个中国包总是被苹果拒绝,我们搞了好久,一直被打回,我们又不能因此而赶走用户,只能把他们的行为逐渐调整过来。我们花了很长时间做这件事,几乎大半年吧。

触:后悔在中国开服吗?

刘:在方法上有一些后悔,我们开服的时候是以全球的方式做的,所以没法防范互相串联的情况。

触:你们的新游戏会有防范吗?

刘:从第二个游戏开始就有防范,但我们在新游戏中又做了改变,还是希望全球在一起玩。所以我们做了很多的调整,把中国和其他国家放在一个服务器里面,但同时能够让他们大部分时间不互相交流,只有在跨服活动时再去交流。

触:这个感觉奇妙吧,自己的游戏会有安道尔或者什么不太常见的国家的用户?

刘:很有成就感。我曾经碰到过一个肯尼亚玩家,我跟他玩的时候会送他一点资源,我们互相帮助了一段时间。然后他有一天跟我说,他是一个来自肯尼亚的人。我还碰到过俄罗斯的玩家,每天打他,打了几次之后,他给我发信息,说他现在只能待在这里了,因为没法传到别的地方去。我很难想象一个中国玩家会跟我这么对话。

触:那么,过去的一年——或者直到现在,您最高兴的是什么时候?

刘:从我个人来说,可能不算是高兴,但最有感触的一件事情是一年多以前,游戏规模还不是很大的时候,有一次发现有个服务器,里面所有人都扎了帐篷,帐篷像山一样围起来。

然后我们去看了一下,是有一个玩家去世了,所以所有人都扎了帐篷,就像葬礼的仪式一样。这让我们很受触动,我们发现用户对于这个环境是非常认真的,也很在意游戏里的一些东西,有一种“他不是一个ID,而是一个和真实的世界互相联系着”的感觉。

它会让我觉得,玩家在这里玩,确实是因为有他想要的东西。他确实投入了感情,有他想要的东西。他玩游戏花钱也好,不花钱也好,他在游戏中有了自己的代入,投入了感情,投入了这种联系,所以他会玩这个游戏。

我们有幸做一个游戏,能够聚集到一些人,天南到海北,能够互相问候,我觉得还是很感动。

从公司发展的角度来说,我们还是比较开心的,这个新的游戏经过了验证,它是可以持续做起来的,至少部分验证了。

触:是通过什么验证的?

刘:我们的第一个游戏就成功了,而第二个游戏在第一个游戏没有跌下去的情况下,比第一个做得更好。

触:你说的是《火枪纪元》?那么你们目前正在做的这个游戏呢?

刘:《巨兽崛起》?我们还在优化,就跟刚才说的一样,我们发现自己是可以跟玩家对话的,我们可以把自身想要表达的东西传达出去。我觉得这个是一个很了不起的成就。

触:听上去像《头号玩家》最后的那句话。

刘:我们不希望我们做最后做出来的是那种挣很多钱,然后做很大,但满屏幕充斥着广告和各种强化的游戏。那样开发者和玩家之间就变成了纯粹的买卖。我们其实希望是有连接的,你我之间能够达成共识,开发者和玩家之间达成一个共识,我们希望达到这样的程度。

我们有幸发现,游戏在某个部分有了一点这样的苗头,但还要进一步验证这一点。

有件事情我以前不太跟别人讲:《阿瓦隆之王》这个游戏大家可能都知道,我在2015年的时候接手了这个游戏。当时它已经开发两年了,中间换了无数的人,可想而知,那个时候还是比较混乱的。

因缘巧合,我接手了这个游戏,细节就不细说了,中间调整了很多东西。其实那个时候我还是很害怕,或者说很恐惧,因为我在人人的时候一开始也遇到过这样的事情。

我觉得我总是要接这样的事——一个残局,你来了,试试发挥一下,把这个事情搞好。但是我前两次都失败了,都没搞好,所以我特别害怕。

所以……是不是这是命?也不能说背锅吧,就是你的角色总是好像很有本事,要收拾残局,但最后总不见得能把这件事情做好。很大程度上这部分经验也告诉了我,怎么去避免昨日重现。

触:怎么去避免再次失败?

刘:对,因为后来我意识到,真正的核心问题是每个人要认识到自己能力的范围,不要去强求自己不擅长的事情。也许你觉得自己好像很厉害,或者别人觉得你很厉害,但是每个方向都有很厉害的人。你可能比较全面,但在某个专业上你不见得是最好的。

如果你想做好一些事,就应该是去做那个你最擅长的、可以做得比别人更好的事情。我在《阿瓦隆之王》的时候,就是这样做的。

除此之外,实际上我们一直是边摸索边学习,那个时候的游戏功能是不太全的,坯子还不错,但内容远远不够。但由于我们把改进游戏和改进推广方式同步进行,等我们在用户的获取方面有很大进展的时候,这个游戏已经针对性改善的比较多了。

那时候有一件事很夸张,我们的推广费用增长得非常迅速,每个月从投入百万美金逐渐发展到千万美金,但当时游戏收入其实没有那么高——换句话说,就是入不敷出。那个时候我们从财务上面其实也很有压力,大家没有长期的收入模型,不知道到底是要继续投入下去,还是降低?

因为用户量增长和成本增长不是同步的,我们花了非常非常多的钱,但是由于策略游戏付费相对滞后,所以收入和投入是完全不匹配的,收入可能只有投入的三分之一。所以我们讨论了很久,到底要不要继续顶上,要不要继续保持这个规模,甚至扩大规模去做去推广。最后,我们还是顶着压力继续扩大规模。

触:有反对的意见吗?

刘:一开始的时候都比较害怕。我们有一些数据,有一些模型的推理推衍,我们认为这件事情从预测来说是可行的,只是大家有没有那种勇气去试,把所有东西都砸进去,赌未来的一个结果。

所以其实那个时候都很忐忑,但那个时候有一点很重要——我们当时没有什么预期。整个团队都没有“我曾经怎样怎样”或者“我要赚钱,赚很多钱”的包袱……

如果你的公司已经盈利了,那就会对盈利有要求,至少不应该越来越差;如果你是一个上市公司,那就需要财报上的数据好看些,这些都是包袱。但在那个时候,我们本来就没盈利,本来也没什么东西,所以完全没有包袱。再加上我原来在人人的经历,最终决定还是顶着压力继续做下去。

现在我们已经对新的东西有比较稳妥的把握,在这方面顾虑就少一些。但是当时,做这个决定是不太容易的。

触:纯粹从理性角度上来说,你怀疑过这么做可能会不成功吗?

刘:我当然怀疑过,因为其实我们的爆发点和我们投入最大的点是分开的,我们2016年不断的迭代游戏产生了量变,但真正的质变是半年后,盈利能力大幅度提高,那个时候其实我们已经连续几个月把非常大规模的资金砸进去了。如果游戏修改得不够好,或者我们没有找到更好地获取用户的方式的话,可能就不见得会这样。

到了2017年上半年,我们开始逐渐降低投入,现在看来,其实应该再激进一些。所以我觉得,如果一旦在比较小的时候退缩,可能就会满足于当前的规模,就会一直保持这种心态——小一点,稳一点……

触:但是那种激进的方式会被人说成是赌徒。

刘:所以每个人做这件事情的时候,都是愿赌服输,要做好承担所有后果的准备,没办法,就是这样。