时间是一条令人沉没的河流,而我就是河流;时间是一只使我粉身碎骨的虎,而我就是虎;时间是一团吞噬我的烈火,而我就是烈火。

在我生命的某几个次元中,泰勒——《生命线》中的男主角——已经死了。一次死于第一个寒夜没有去温暖的核反应堆旁休息,一次死于即将被解救时被绿色生物侵蚀后没有足够的意志力抵抗,而进一步说,如果这个乐观的讨人喜欢的话痨真的在现实中存在,因为他对我的无条件信任和服从,我已经两次向他给出了足以致命的建议。与此同时,我几乎已经放弃了协助《生命线2》中的女主角Arika,如果我没有动力继续玩下去,她就永远不会见到她的弟弟了。

而在之后的一段时间里,我又在《直到黎明》里左右了另一群青年的生死,前后三次。第一次通关游戏的时候,三个人见到了晨曦,五个人在我错误判断下死于温迪戈之手;之后的两次,我照着攻略分别让八个人在黎明时全部存活和全部死亡,目标是拿到两个相关奖杯。这个游戏不断强调“蝴蝶效应”,每个人生与死的“果”都取决于我更早时在剧情中种下的“因”。数年前在《暴雨》中,同样地,除了第一次通关以外,我每一次决定是否让Ethan Mars解救儿子,目的都是奖杯。

在《游戏的道德与现实的道德》这篇文章中,作者写道:“游戏作为‘互动的’媒介,实际上也更容易以‘选择与后果’的语法来塑造这种自觉的道德。”我无意于再一次讨论游戏中的道德问题,但这个问题无法回避,更重要的是,我在这个问题上做出了选择,并造成了后果。

从游戏文本的角度来看,这些选择大多关乎生死,但在现实的视角中,这些虚拟角色的死活是没有任何意义的,甚至开发者也用某种外在奖励来鼓励你去发现他们诸多的死亡可能性。

在艺术类型的划分上,有一种以艺术形象的存在方式为依据的划分方式,美术、雕塑、书法、建筑属于空间艺术,音乐、文学属于时间艺术,而戏剧、电影都是时空艺术,如果游戏是艺术,它同样占据了时间和空间两个维度,尤其是时间的维度。

当我在《生命线》《直到黎明》或任何一款其它游戏中做出了选择,导向了某个结果——无论是真正的结局还是Game Over——时,我都可以读取一个Checkpoint截取时间线上的某一点,时间从这里分流。

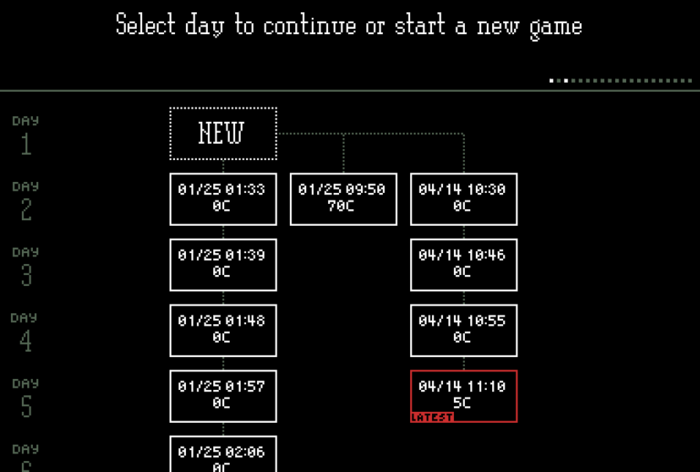

在《请出示文件》中,我可能放过了一对没有合法护照的夫妇入境,如果我这么做了,每张我收到的罚单都在增加我的家人在饥饿和寒冷中失去生命的可能性;或者我可能在面对检察官质询恐怖分子留下的文件时如实上交,因此被投入牢狱,游戏结局。这时我可以选择从游戏中途的某一天重新作出选择,树状存档系统显示,我,作为一个边检员,我的时间分流了,我的生命也分流了。在《请出示文件》的世界里,有多个我在平行世界里延续着各自的时间。

这让我想起电影《致命魔术》,安吉尔复制出的每一个自己都是真实的自己,从观众的视角看,他们共享同一个时间流,但作为一个个人的安吉尔的生命进入了多维度的时间流。

然而不是每一个不满意的选择都需要以创造多个维度的自己为代价来反悔。在《Braid》里,时间是一条双向流动的河流,“提姆和公主徜徉在城堡花园里,一同欢笑,还为美丽的鸟儿取名字。他们所犯的错误,可以不被对方看见,安全地收藏在时间的褶皱里。”《波斯王子:时之砂》表述得更加直白:“很多人以为时间是一条河流,永远朝一个方向流淌,他们都错了。我见过时间的真面目,时间就像暴风雨中变幻莫测的海洋。”

在时间的河流里,我们通常认为它从过去流向现在,从现在流向未来,但是英国天文学家詹姆斯·布拉得雷(James Bradley)不这么认为。他认为时间是从未来流向过去的,而未来成为过去的时刻即为我们现在的时刻。但时间的源头在哪里?柏拉图的答案是,时间来自永恒。

如果我没有进入游戏,游戏不存在于任何一处,不在屏幕上,不在硬盘中,也不在光盘中。当我第一次打开游戏时,我就像上帝创世纪一样,不但创造了海洋与陆地,光明与黑暗,还创造了时间,游戏与我共享一段时间。当我再退出游戏时,游戏的时间又不存在了,哪怕是以后台运行的方式,因为没有作为玩家的我介入的游戏不成为游戏。

然而游戏的时间与现实的时间是两个不同的向度,当我在《Braid》中因为被井中长出的食人花杀死而回溯时间时,我手表的秒针又向前跳过了20个格子。我试图重新选择一个跳跃时间,重新选择一条通关路径,重新选择一种解谜方法的尝试,我却无法复现之前的行为,原因在于现实的时间已经过去了。

“人不能两次踏入同一条河流”,赫拉克利特如是说。

而在另一种情况下,如果我不对泰勒下达指令,泰勒即使在现实时间里每天给我的手机推送一条“泰勒在等着你”,他也不会因为我的拖延而在他的时间里死去。如果说我的选择可以为泰勒创造多个不同的时间流,泰勒和我的时间流之间则始终隔着现实与虚幻间的壁障。

一个选择种下的“因”会诞生一个“果”,但因果在时间上的前后相继关系是颠扑不破的必然吗?还是我们将自己只能看到的当成了必然?

《Fez》世界的扁头人文明只能感知到二维的世界,而戈麦斯因为Fez获得了感知第三个维度的能力,一块原本只能在X、Y两轴上搬动的石头因为Z轴的诞生而可以放在其它石头的后面。人类能感知的维度则是四个,三个空间维度和一个时间维度,但我们可以改变空间,搬动石头,却无力扭转因果。无论时间向哪个方向流逝,我们都只能观测,而不能左右。

一只停在钢索上的鸽子无论如何都会因受惊而飞起,一个间谍无论如何都会从钢索上滑过,另一把手枪无论如何都会瞄向间谍。若手枪的射击成为鸽子飞起的“因”,间谍会中枪跌落;但若滑过的间谍成为鸽子飞起的“因”,手枪则会因为鸽子的扑腾而无法射击。这是《致命框架》在因果关系上玩弄得最漂亮的小把戏。

在单向度的时间流上,我的选择可以成为“因”,但如果我可以感知到更高的维度,改变时间的向度,那么我也可以任意改变因果的顺序。

我是这样理解这件事的,《星际穿越》为我做出了形象的比喻:对于白纸上的蚂蚁来说,两点之间是一条线,但人类将纸折起来,两点之间可以合并成一个点;而人类看到的虫洞是个圆形,更高维度上感知到的虫洞则可能是个球体。如果我们可以搬动石头的相对位置,更高的维度上也许就可以搬动时间的相对位置。

另一个可疑的问题是,我所感知到的时间与你所感知到的时间是否真的是同一个时间。如果我和一个人彼此不认识,没有任何交集,用尽了六度分离理论才能接上头,那么我们在共享同一个时间的定识是否多少有那么一点存疑的余地?真正能证明我们在时间上交叉的,是我的一个选择对他产生了影响,我的“因”导致了他的“果”。

《美好世界》是我极期待的一款游戏,它以古希腊戏剧“机械降神”式的暴力叙事手段,让玩家以上帝视角左右角色的时间和因果。如果两个人故事的时间流上没有交集,那么让他们互换某个发展过程,分别导向不同的故事走向,就是最为简单粗暴的方式证明和推动二者在时间上的交叉。这里的选择是双重的,既如同其它文字游戏或互动戏剧一样让主角诞生了另一个次元的自己,又让两个不同角色的次元合并为一个次元。

“小径分叉”是触乐的作者在介绍《美好世界》时用到的定语,来自于博尔赫斯的短篇小说《小径分岔的花园》。

博尔赫斯用一种最优雅的,反古典主义叙事的方式将他对于时间的理解蕴藏于这部小说,就像他将类似的线索草蛇灰线地埋在整部集子中一样。我无力比博尔赫斯说得更有意趣,不如直接引述:

“显而易见,小径分岔的花园是彭㝡心目中宇宙的不完整然而绝非虚假的形象。……他认为时间有无数序列,背离的、汇合的和平行的时间织成一张不断增长、错综复杂的网。由互相靠拢、分歧、交错或永远互不干扰的时间制成的网络包含了所有的可能性。”

也许你已经看出来了,我的文章标题和小标题是对《Braid》拙劣的模仿,而内容则是对博尔赫斯遥远的致敬,就像我把写作的原因放在最后来谈,并不会影响你对文章的理解一样。

但与此同时,我对时间仍然存在着一个更为根本的困扰。

我以一个普通人类的方式感知时间、理解时间和解读时间,最多可以以游戏或文学为媒介去与另一个时间上的另一个人交流,但宇宙大爆炸至今所经历时间,138.2亿年,对于我来说仍然是一个不可感知的数字。我的意思不是说寿命的限制,而是感知能力的限制,但是生物是否具有不同的感知能力?朝生夕死的蜉蝣对于一日的感知与我是否是一样的?另一种生物是否可以像我感知一生一样感知138.2亿年?

更进一步讲,我对时间的感知和揣度不出乎个体能力,那么就像1981年美国哲学家希拉里·普特南(Hilary Putnam)发表的“缸中之脑”假设,我如何证明我仍是活着的,而我正在感知到的,而且是唯一感知到的时间,不是某种外力的作用,以及我所未曾经历的时间是存在的,而另一个次元的我是不存在的?

也许在我生命的某几个次元中,我——作为我生命的男主角——已经死了。