四个人,一群老顾客,还有一只猫。

下午三点的阳光斜斜地穿过玻璃门,照在白色的地砖上,积年的磨痕有些微微发亮。猫躺在柜台上,懒懒地晒着太阳,尾巴敲打着木板,时不时抬头望望柜台对面的玻璃橱窗,低头舔弄自己黑白相间的毛皮。

玻璃橱窗里摆满了老游戏机,有SFC、N64、GBC,世嘉土星、MD,索尼的PS,雅达利的美洲虎,还有国内的各种仿制游戏机。橱窗前堆着装街机面板的纸箱,上面放着吉他手柄,以及一部老式的转盘电话。

店面的正中央是大屏电视,连着一部450合一的街机“月光宝盒”,下面垫着几台Xbox 360。头发花白的男人蹲在屏幕前,大力地晃动摇杆玩《兰博3》,猛砸按键,噼里啪啦的声响配合着滴滴嘟嘟的枪炮声。店主蓝姐坐在柜台后面,背后的架子上是最新的Nintendo Switch和PS4 Pro。我站在橱窗旁边,三个人有一搭没一搭地说着话。

有人推门进来,是个皮肤黝黑的小胖子,看上去十七八岁,白色的运动T恤绷紧在身上。他满头是汗,右边鼻孔里塞着面巾纸,拎着一个布袋,三步并作两步,到柜台前瓮声瓮气地开口:“您这儿收PS4么?”

“先看看吧。”蓝姐打开袋子,拿出机器,看着上面的灰尘和划痕,皱了皱眉头,“你真没照顾好它。”她皮肤很白,微微发福,脸上看不出年龄。

“借朋友玩了。”小胖子讪笑。

“我早就说过,游戏机不能随便借给别人。你当宝贝,人家不知道爱护。”蓝姐把PS4翻了个面,“连手柄最多一千。我们这里新机器也就卖一千六。”

小胖子抹了抹头上的汗,右手上有一块青紫。“这是15年买的机器……我这儿还有几张盘,您收么?”他从袋子里拿出五六张游戏光盘,其中有《看门狗》《侠盗猎车手5》《使命召唤:黑色行动3》。

蓝姐打量着他:“你是遇着急事了?”小胖子摇了摇头,又点了点头,最后把头低了下去。

“都不是新游戏了,《使命召唤》下个月出新作,老盘要降价。而且你这盘也没保护好,全是大手印子。”蓝姐打开光盘盒,一张张看过去,“只能算三四百。加上机器,你还差多少钱?”

“一两百。”小胖子嗫嚅道。蓝姐想了想说:“你有掌机么?PSP之类的,如果坏的不是很厉害,我们也收。”

“我打个电话。”他声音有点带哭腔。

小胖子跑出门,坐在外面的台阶上,冲电话里的朋友嚷嚷着什么。树荫在白色的T恤上投下斑驳的影子,一队游客从他面前经过。导游举着红色的旗子,队伍里有老人也有中年人,一个小男孩看着店铺外面的招牌,清脆的童音在胡同间的道路上带出回响:“卡-姆-乐-屋?”

卡姆乐屋建立于1988年,是北京历史最久的游戏机店,至今已经经营了二十九年,很可能也是中国北方地区第一家专门做游戏机出售和维修的商店。这家店最初开在地安门外大街,2010年搬到了鼓楼西大街,靠近鸦儿胡同和烟袋斜街,这片区域也是北京目前保存最完好的胡同区。最近鸦儿胡同又有拆迁改造的传言,据说卡姆乐屋也要关。我来这里问蓝姐,她说并不会有影响,店铺还照常营业。

“像这样的事情,您这儿多么?”我看着台阶上的小胖子,他放下电话,正望着树影发呆。

“很少。不到万不得已,谁舍得把游戏机卖掉啊,都是心头的宝贝。”蓝姐叹气,“不过你要说这二十多年,也是什么人什么事儿都见过了。”

屏幕上的兰博在枪林弹雨中穿行,最终还是血量耗尽,一行Game Over跳了出来。打街机的男人大笑一声:“这把不算,手没热!我先砍两个人爽爽!”他打开了《月华剑士2》,熟练地选了斩铁。

男人外号馄饨,是卡姆乐屋二十多年的老顾客,如今已年过四十,花白的头发在脑后扎成马尾,亚麻的裤子松松垮垮,脚下一双半新不旧的布鞋,左臂纹着《生化危机0》里比利·柯恩的纹身。他特别喜欢《生化危机0》,对于“空格键跳门让PC版比主机版最速通关快9秒”一类的细节如数家珍。

“他的特长就是玩游戏,二十几年了,厉害得不行。”蓝姐向我介绍,“看他玩游戏,真有一种赏心悦目的感觉。”

“我的特长……”馄饨战斗正酣,攻击跳跃行云流水,手起刀落KO了对手,回头冲我咧嘴一笑,露出一口白牙,“我的特长其实是吃饭,我饭量特大。”他打完一盘,站起身来,身高一米八五,体型修长,气度有点像《月华剑士》里那些幕末的浪人武者,只是肚子微微凸出了。馄饨觉得自己没什么厉害的,从小到大玩过来,用时间堆出了水平。不过他也忍不住炫耀一下:“以前北京地区《月华剑士2》这游戏,我走到哪儿,连胜记录就到哪儿。”

馄饨下午一点来到卡姆乐屋,一直蹲着玩街机,我把椅子搬给他,他说不用。馄饨打了半辈子街机,觉得只有这个姿势才舒服。切了几盘《月华剑士》,馄饨又打开《雷电》和《怒首领蜂:大往生》,他把这些游戏统统叫做“飞机游戏”,每一款都能从头到尾一命通关。

我问他:“您常来玩游戏?”馄饨正躲着弹幕,一时没工夫说话。蓝姐说:“他其实是来聊天的。”

馄饨最近离了婚。他觉得人生的最佳状态是“结了婚生活还跟没结一样自在”,可惜没能达到。蓝姐劝告他,这事儿得想好,好聚好散。三两句之后,大家又开始聊游戏,聊圈内朋友有什么新动向,聊日本的菜特别淡,聊新出的手办。蓝姐喜欢收集变形金刚,店里放着变形金刚版的PSone,家里有一橱子变形金刚。

馄饨也有一堆变形金刚,曾经在AC论坛上用三百六十块截胡到一个初代的擎天柱,截完以后主动去向事主道歉,自请封杀ID。他还玩乐高,经常去北师大找专做乐高的社团一起玩。馄饨自己用乐高搭了一座巴别塔,六千多块砖,卖给了一位翻译,“巴别塔倒了,才有翻译这行当,这是他们祖师爷,买回去供着。”

馄饨最初到卡姆乐屋,是在1994年。他从小混迹后海和鼓楼的街机厅,在家被父母打,到街机厅玩游戏出气,出气完再回家被打,如此循环往复,上学的时候有一半的时间是在街机厅里待着。母亲为了不让他去街机厅,退而求其次买了一台FC放在家里,至少可以把儿子放在眼皮底下。馄饨玩了一阵FC,开始去各个游戏店晃悠。

1994年,北京的游戏机店屈指可数。蓝姐记得前门有一家姓齐的福建老板卖FC,新街口有一对姐弟开游戏店,“都是生意人,不玩游戏,也不懂游戏。”这些店把机器价格压得低,卡带价格标得很高。卡姆乐屋卖机器价格不低,但卡带价格相对便宜。店里还提供置换业务,所有卡带明码标价,玩家可以把玩过的游戏带来,加减差价之后换其他的卡带,这让卡姆乐一时成为了北京游戏机玩家的集散地。

馄饨来卡姆乐屋,和各路玩家神侃,看人玩游戏,看杂志和海报。那时一张印刷精美的街机海报可以卖到100元一张,馄饨没钱买游戏机回家,买回去也会被没收,于是就买街机海报贴在房间里。

高中毕业后,馄饨去了外地,跟着各路朋友捣鼓生意,“没正经上过一天班。”他不太想回家,回了北京就住在朋友家,吃盘爆肚,去街机厅玩,再来卡姆乐屋聊聊天,跟蓝姐聊,跟其他顾客聊。聊到没话题了,搓一盘街机,然后离开北京。2012年,在外面飘了十几年,馄饨终究还是回了家,结了婚,曾经想接下一个朋友的游戏店,就像卡姆乐屋这样,每天在店里和人聊天。这事儿馄饨盘算了很久,最终还是因为种种原因,没能做成。

前两年馄饨小学同学聚会,大家商量着玩四驱车,一起买了一个大轨道,最后放到了馄饨家里。馄饨清楚地记得,1988年,他拿了家里两百块钱买四驱车,被打了半死。

“要来我家里玩四驱车么?或者我带你去北师大玩乐高。”馄饨热情地招呼我,此时我们才认识不到三个小时。我想加微信之后联系,馄饨咧嘴笑道:“我不用微信。”他掏出了两部手机,指了指索尼的Xperia Z3:“这就是用来拍照的。”又指了指另一部索尼的功能机:“这才是当手机用的。”他这五六年来买了二十多部索尼的功能机,都是上世纪末到新世纪初的产品,有些连短信功能都没有。馄饨只在这些手机里插电话卡,用坏了一部,没地方修,就换下一部。

我问他:“您是在做收藏么?”馄饨说自己只是没事找事,人生和游戏,就是找乐子。“我给自己算了算星象,能活到九十七岁。”他装作一本正经,“所以还有五十多年,得好好玩。”蓝姐在一旁大笑。

“只不过,人过了四十岁,感觉有点玩不动了。”馄饨低下头摆弄那台功能机,看了看我给他拨过去的电话,花白的马尾微微摇动,“这是你的号码,我记在脑子里了。”

他又蹲回街机前,打开了《兰博3》,手速如飞。代表兰博的像素小人在枪林弹雨中穿行,闯过草原、冰川和沙漠,用机枪和火箭弹炸翻飞机坦克,终于到达了胜利的彼岸。馄饨满头大汗,长出一口气。在结局的过场动画里,像素绘制的史泰龙以招牌姿势露出微笑。“那时他还年轻。”蓝姐看着屏幕轻声说。

猫晒饱了太阳,爬起身来,沿着玻璃柜台轻巧地踱步。柜台用了二十多年了,其间只换过玻璃,金属框架上可以看得出划痕,但没有锈斑。

猫今年六岁,名叫“闹心”,意思是“养猫真闹心”,是卡姆乐屋最年轻的成员。蓝姐在小区里捡到了它,瘦瘦小小以为活不了,没想到茁壮成长,身宽体胖,于是放在店里,“当儿子养。”

猫身下的柜台里,整齐地摆放着PSP、PSV、3DS和NDS,还有PS3的外壳,Xbox和PS的手柄,柜台的另一端有GBA、GBC和FC的配件。“闹心”每天在柜台上踱步,猫眼里倒映着二十九年来形形色色的机器,走过一部复杂而有序的游戏主机史。

门被推开,猫瞥了一眼,又躺了下去。蓝姐拍拍它的头,挠了挠“闹心”的肚子:“教育过你多少次,来了客人要热情。”猫仍然闭着眼,好像睡着了。

卖PS4的小胖子还坐在外面的台阶上,进来的是一对情侣。女生二十岁上下,热裤加吊带衫,头发染成了酒红色,画着淡紫色的眼影。男人大概三十多岁,穿着任天堂的T恤和中裤,脚下一双运动鞋,皮肤微黑,刺啦啦的头发里有点点白色。

“嘿,二十年前就是这个味儿,没变。”他的声音粗粝沙哑,带着浑厚的后劲儿,就像是电影里的北京老炮。

蓝姐打量着他说:“你有七八年没来了吧?好像从我们搬到这儿,就没来过。”老炮嘿嘿一笑,问候道:“老爷子还好吧?”

“年纪大了,家里又有事,不常来店里了。”蓝姐说。

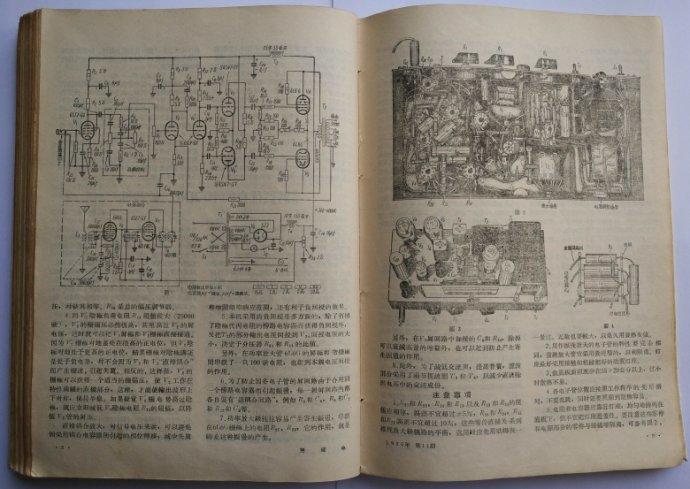

“老爷子”是卡姆乐屋的创始人,蓝姐的叔叔,蓝姐称呼他“老板”。老板的人生是个传奇,自小喜欢摆弄机械和电器,初高中对着《无线电》杂志组装电子管收音机,后来进部队当过装甲兵,有一身工程师的本事。

1988年,老板30岁,在一家报社当记者。当时因为机缘巧合,老板认识了三洋电子的朋友,参与了仿制FC的“小精英”游戏机研发。台湾本土市场狭小,三洋把目光放到了大陆,于是老板在北京开了这家游戏机店,最初只是引进三洋的产品,进行销售和维护,后来渐渐地把营业范围扩大到了所有的游戏机和游戏。

老板不爱玩游戏,据蓝姐说,开店二十几年来,他最多只玩俄罗斯方块。老板是喜欢游戏机,2008年他在新浪开了卡姆乐屋的官方博客,写了八年,把藏品一样一样地展示出来,介绍游戏机技术多年来的变迁。他懂技术,懂市场,卡带置换和定价策略是老板确立的,这也是卡姆乐屋经营近三十年的根基之一。老板还订了一个类似店训的规矩,现在贴在卡姆乐屋的淘宝店上:

在卡姆乐屋创立之初,老板订了另一个规矩:卖给未成年人产品,一定要确认有家长的允许。90年代初,游戏机还没有被视为“毒害青少年”的罪魁祸首,但老板还是坚持:孩子来买游戏机,必须要有一个家长签字的条子。这样既能保护顾客,不让未成年人随便乱花家里的钱,万一发生纠纷,白纸黑字的凭据拿出来,也能减少卡姆乐屋自身的麻烦。这些字条至今还保存着。

酒红头发的女生进店第一眼就盯上了“闹心”,用手挠猫的肚子,猫发出呼噜噜的叫声。蓝姐问老炮:“这是你女朋友?性格挺好。”

“是,年纪小。”老炮转头对女生说:“我初中就来这儿了,东张西瞅,这儿摸摸那儿看看。老爷子就坐在柜台后面,看着我呵呵笑。”老炮最初到卡姆乐屋是1996年,第一眼就看到蓝姐在一台世嘉土星演示《VR战士》。他家境不错,父母也很开明,愿意给他买机器,从此老炮就成了游戏机迷。

“要台Switch。”老炮想起了正事,“搭一个什么游戏……您推荐一下吧。”

“塞尔达和马车都挺好,但你得真喜欢什么游戏,再买机器。”蓝姐说,“Switch不算太好,背后的板子受热会鼓出来。”

老炮看了看蓝姐拿来的机器,试了试底座的滑进滑出:“小日本做的机器,总有这样那样的毛病,土星也是。美国人的东西就没这些问题。”

“土星是台湾厂商的问题,质量太次。”蓝姐帮他开机、升级系统,“再说微软也有三红啊。”

1994年,世嘉与四通合作,在大陆销售台湾产的土星游戏机。卡姆乐是世嘉在北京的官方经销商,老板有实力做土星的维修,但世嘉和世通不给这方面服务的许可。那一年有一个旅居北京的台湾人,在卡姆乐屋买了大陆版土星,没到一个月,机器里的光头就坏了,通过卡姆乐屋送到四通维修,整整一年都没送回来。台湾人非常恼火,向蓝姐抱怨:“你们大陆怎么这个样子。”老板一听,不能丢大陆的脸,自己搭了一半的钱,半卖半送给台湾同胞一台全新的好机器。

“来来来,过来看。”趁着蓝姐测试机器,老炮招呼他女朋友,指着卡姆乐屋橱窗里的藏品,“这是MegaCD,这是3DO,这是雅达利,都是老东西,得懂行的人才明白。”

女朋友撇了撇嘴,眉头皱在一起:“都多大了,还玩游戏机。”

“游戏机可不是小孩子玩的。”老炮也不生气,“现在还玩游戏机的,年纪都挺大了。”

街机前的馄饨接起话茬:“现在学校的小孩都在手机上玩抽卡的游戏,一张几千块。”他正在玩《空牙》,凭着记忆中的秘籍弄出了全屏开花的子弹,右手抽搐似地猛敲按键——他不能停止,否则这武器就会消失。

老炮转头问我:“你玩啥游戏?”他周身有种自来熟的气场,就像问一位老朋友。

我回答:“啥都玩,主要是Steam上的游戏。”

“嘿,我不爱在电脑上玩游戏。”老炮说,“总觉得电脑是拿来工作的。”

女生凑到柜台前,一边摸猫,一边看着蓝姐打开了《塞尔达传说:荒野之息》,伸头过去问:“这好玩么?”蓝姐笑笑:“得你真喜欢,才好玩。这游戏的世界特别大,任务特别多,还真不是小孩子玩的。”

老炮看着馄饨那边满屏的弹幕,8-bit的电子音滴答作响。他扯高了嗓子说:“我们还是小孩时,我们玩游戏机。等我们长大了,游戏机还是我们玩。”

酒红头发的女生已经操作着林克跑出了山洞,广阔的天地让她瞪大了眼睛。老炮挠了挠头皮,付了钱,拉着她和蓝姐告别。

“好玩吧?真可以试试。”他出门时对女朋友说,兴奋得就像个孩子。

时间接近五点,太阳西斜,透过玻璃门,在地面的阴影里折射出彩虹,春夏之交带着青草气息的晚风逐渐吹拂起来。坐在台阶上的小胖子站了起来,拍了拍屁股,走进了店。他脸上的汗水已经擦干了,只是鼻子里还塞着面巾纸。

“下定决心了?”蓝姐问道。小胖子点了点头。

馄饨停下了正在搓的《侍魂》,让出屏幕,蓝姐把小胖子的PS4连了上去。此时忽然来了电话,蓝姐去接,于是周姐出来,测试机器和手柄。

周姐是店里的第二位员工,年纪比蓝姐稍大,看上去就像是一个非常普通的中年妇女。她熟练地打开《海贼无双》,进入主界面正要操作,忽然手柄电源断了。重新连接后,她反复操作几下,按键断断续续,时灵时不灵。

1991年,周姐加入了卡姆乐屋。在那之前,她没有接触过游戏机,只是经人介绍,到卡姆乐屋做销售。卡姆乐屋的人员分工并不那么明确,在老板的指导下,周姐也学会了与游戏机有关的知识:型号、产地、技术、售价……以及游戏。

她玩得最多的是PSP上的游戏,打通关的游戏有《战神》系列、《寂静岭:起源》。玩掌机可以随时放下,招待顾客。2002年,周姐被派到卡姆乐屋的苹果园分店,这也是卡姆乐屋唯一一家分店,1991年开的,比主店小一些,顾客也少一些。周姐负责分店里的大部分业务,包括机器销售和卖游戏盘。有一次,她正在一台PS2上用《真三国无双2》测试手柄,有客人来店,周姐一边操作游戏一边招待客人,结果被抱怨“爱理不理”。从此,在店里,她就只玩掌机。

周姐一直觉得自己“玩游戏挺差,没什么天分”,《战神》只能开简单模式。玩《寂静岭:起源》迷路了,她打电话问相熟的顾客,顾客一步步告诉她该怎么走。在苹果园,很多客人会来店里玩游戏,周姐在一旁看着,也挺高兴,十几年看下来,大部分游戏都看懂了,偶尔试试一两款,就够玩很久。她最喜欢的是《啪嗒砰》,反复玩通关很多次,节奏爽快,“不用费脑子”。最近几年,工作越来越忙,家里的事情也多,周姐已经不玩游戏了。

“这手柄有问题,得折价了。”蓝姐接完电话,过来看小胖子的手柄,“你是不是把它接在充电宝上了?”

小胖子双眼瞪圆,抽出手机再次出门,我听见他的声音远远传来:“你是不是……我不是早跟你说……”片刻之后又回来,沮丧地冲蓝姐点点头。

“我让修理给你看看。”蓝姐对小胖子说。刘叔从店铺里间走出来,接过手柄,不说话,冲我和小胖子笑了一下。

刘叔在1994年来到卡姆乐屋,专门从事维修工作。他的修理技术是老板一手教的,在卡姆乐屋从零学起,钻研琢磨二十多年,终于成了这一行当的高手。全北京的游戏机店,修老机器时碰到解决不了的问题,都会来请教刘叔。

刘叔自己觉得只是“做得时间长”,自然积累出来,因为几乎没有人会把近三十年的时间都花在修游戏机上。最近几年店里修得最多的老机器是PS2,还有一些初代Xbox,这些主机早已过了保修期,连索尼和微软官方都不管了,但刘叔可以修,能修好。他每天上午10点半来到店里,坐在里间的修理台前,除了上厕所和吃饭,都一直在拆、修、装,直到晚上7点半下班。新世代的主机出来,刘叔第一件事就是彻底拆开,弄懂硬件软件,对照说明书研究。

他的生活与游戏无关,与游戏机有关,就像老板一样。有一天,蓝姐看到刘叔在用一台PS3玩《真三国无双》,吓了一跳:“你也玩起游戏了啊。”他只是笑笑:“在测试手柄。”除了必要的时候,他很少说话。

刘叔试了试小胖子的手柄,摇了摇头:“充电搞坏了。”

蓝姐对小胖子说:“盘和机器加起来,去掉手柄,一千吧。你要有掌机,可以明天带过来,机器情况好的话我们也收。”小胖子揉了揉鼻子:“给我现金吧,不要支付宝。”

“闹心”喵喵叫了两声,跳上PS4,小胖子已经带着钱和手柄出门了。周姐把猫抱开,拍了拍它的头,“闹心”转了个身趴下了。

周姐喜欢猫。结婚以后她没要孩子,在家门口喂了十几只野猫。周姐家住西五环,离苹果园的分店很近,以前每天下班回家,猫都在胡同口等着她。

2012年,卡姆乐苹果园分店附近的商场发生了一场火灾,之后所有的门面都被限电,不允许装有线网。这给周姐的工作造成了很大的麻烦,新世代主机和掌机都需要联网,无线网也不好用。2016年以后,苹果园分店暂时关闭了,周姐又回到鼓楼的卡姆乐屋主店,这意味着她每天早上要坐两个小时的地铁加公交,晚上回家已经十点半了,胡同口没有猫在等她。

周姐还养过一只狗,苏丹狗,养在父母家里。大狗十三岁的时候,老得走不动路。它去世的那天晚上,周姐守着它,觉得还能熬到明天,转身要走,狗低鸣两声,周姐回头看,它已经不动了。半年以后的一天,周姐坐在地铁里,想起狗,突然间哭出声来,旁边的乘客诧异地看着她。

“猫啊,狗啊,养久了都舍不得。”周姐用手轻擦柜台,“闹心”到了春天就会掉毛,走到哪儿都留下一地的痕迹。

“您不是很爱玩游戏,为什么会在这儿工作二十几年呢?”我问周姐。

“玩游戏不一定就能做这个工作,不玩游戏不一定就做不好这个工作。”周姐捋了捋猫的尾巴,“闹心”甩了甩尾,“还是对人有感情吧,二十几年,小蓝和刘叔,还有老板,认识那么多顾客,都是朋友,挺好的。”

下午五点半,暮色四合,晚风摇动树枝,胡同里弥散起一股食物的香气。卡姆乐屋隔壁是北京老字号的点心店“百年义利”,蓝姐从小吃到大,觉得比稻香村好。远处的胡同里,有炸酱面,有烧饼店,每天有慕名而来的游客和居民排队购买。

寸头的中年人大步流星地踏进店铺,蓝姐打招呼:“哟,警察同志来啦。”

“刚下班。”中年人甩了甩手臂,精肉虬结,左边胳臂上有一处疤,“我来拿机器。”

蓝姐从架上拿下一台港行的PS4 Slim,帮他注册账号。“七十年代生人,老刘。”蓝姐向我介绍,“这也是二十年老顾客了。”

“你要买什么游戏么?”蓝姐问他。

“《生化危机》,最新一代的,我就是为这个买机器的。”老刘毫不犹豫地回答。

老刘是个刑警,经常缉拿犯人的那种。他最喜欢的游戏是《生化危机》,每一台主机都是为《生化危机》买的,从卡姆乐屋买。他觉得《生化危机》刺激,代入感强,故事好。

我问:“从事警察这个职业,跟《生化危机》有关系么?”老刘矢口否认:“没啥关系,我就是爱玩游戏而已。”

蓝姐把《生化危机7》放进PS4:“他就是喜欢刺激。”

警察工作辛苦,还有危险。老刘当警察多年,队友有牺牲的,有伤残退休的。有一次,老刘去出警,遇到吸毒的烂仔,浑身针眼,皮包骨头,一口咬上了老刘的胳膊,就像僵尸一样。老刘拼命想甩开,烂仔死死咬住,于是老刘挥起拳头打了上去,一时间老刘的血、烂仔的血,混杂着糊在胳膊上。事后去检查,还好没有艾滋病。

老刘接过手柄,进入了《生化危机7》:“我听说这一代做成第一人称了?而且伞公司也没了?”

“保护伞公司的话,结尾还会出来一下。”我忍不住剧透。他高兴地回头看我:“嘿,那就好。玩完这个游戏,估计机器也就放着吃灰了。”

包装好了PS4,蓝姐问他:“你要不要再买两个游戏?《神秘海域4》和《美国末日》都挺好,《美国末日》也是有僵尸的。”老刘选了《神秘海域4》,因为名气大。游戏加机器,蓝姐没怎么打折,卡姆乐屋对新老客户的价格都是一视同仁的,这也是二十九年的规矩。购买机器时还可以加一点钱,卡姆乐屋会提供店内的保修服务。

老刘拎着箱子,又大步流星地走出门,赶去和朋友喝酒,壮硕的身影消失在胡同的晚霞中。

十几年前,老刘还是小刘,在卡姆乐屋看人在DC上玩《生化危机:代号维罗妮卡》,刚谈了第一个女朋友。有一天晚上,蓝姐接到小刘的电话:“我失恋了,想找人喝酒。”蓝姐陪小刘喝了一瓶白酒,三扎啤酒,自诩酒量大的她都“有点晕乎”。

后来小刘慢慢变成了老刘,刘警官,还是经常来卡姆乐屋唠嗑,为了《生化危机》买游戏机。“他其实是个挺随性的人,给三千块工资也能干,给五千也能干,都干得挺好。”蓝姐说。

过了六点,天色已经完全暗下来了,鼓楼进入了一天之中最喧闹的时刻。烟袋斜街亮起了灯,玩鼓的年轻人在街头唱歌,各国的游客徜徉在老北京胡同夜晚的流光溢彩中。

卡姆乐屋进入了暂时的休憩,馄饨还在敲街机,一时间没有新客人来。周姐里里外外地收拾忙活,刘叔继续在修理台前处理机器。蓝姐在电脑上打开了一首日语老歌,是《后来》的原版,Kiroro的《未来へ》。

八十年代末,蓝姐刚毕业,不知道自己该做什么,只是喜欢玩,于是来了卡姆乐屋。她是店里最喜欢玩游戏、玩得最好的。从初中开始,蓝姐就接触了游戏机,一台单色的雅达利。当时全北京没有游戏机店,游戏机都是同学让家长通过某种门路从国外买来的。

蓝姐刚来卡姆乐屋时,店铺的名字还不是这个,“游戏小屋”之类的名字都叫过。到了93年左右,老板取了“Gamerom”(游戏软件)的日语读音,最终确定了店铺名。那个时代,大部分国内的游戏机都是日产,或者仿照日产机器,游戏大多也只有英文或日文。为了玩SFC上的RPG,蓝姐还自学了日语。

在没有中文游戏的年代,卡姆乐屋还提供攻略服务,蓝姐和其他顾客打通游戏,自己写攻略。店里买了一台当时售价10000元的复印机,玩家来复印攻略,十几到几十元一本。“我们用的还是好纸,基本不赚钱,可能复印机的本儿都没收回来。”蓝姐说。那台复印机现在放在家里的厨房里,塞了墨盒还能用。

卡姆乐屋的主店在地安门外大街开了22年。2010年,8号线地铁开修,卡姆乐屋主店搬家。新的店址原本定在鼓楼东大街,然而另一家游戏机店半开玩笑地对蓝姐说:“你们要是去东大街,我们就得抢先把你们看好的店面租了。”蓝姐问老板,同行是不是有点怵咱们?老板想了想说:“这叫尊重。”

可能全中国也找不到另一家开了二十九年的游戏机店。蓝姐觉得同行们其实没必要这样那样,“我们的定位完全不同。”

我问:“您觉得不同在哪儿呢?”

“你去其他的游戏机店,会觉得那就是卖东西的地方。”蓝姐回答,“在卡姆乐屋,聊天玩游戏,你可以觉得很舒服。”老板在创店之初,对员工们说:“如果你光想着赚顾客的钱的话,人家买一次东西就再也不来了,如果和顾客成为朋友,那人家一辈子都会来。”

2010年卡姆乐屋迁移到了鼓楼西大街,店里损失了50%的老顾客。卡姆乐屋有淘宝店,但只是作为一个窗口,做了八年也只有三钻,老顾客们习惯跑到店里来聊天,然后买点什么。虽然搬家的事情提前了一两年周知,但还是有很多顾客失联了。卡姆乐屋也不怎么推广自己,唯一一次做广告是在1993年,《GAME集中营》(后来改名叫《电子游戏软件》)有个编辑,是蓝姐的好朋友,再三邀请他们来做广告。盛情难却之下,卡姆乐屋在杂志的小角落里登了一则广告,只有店名和店址。

搬家之后的七年里,陆陆续续又有老顾客们找了回来。“他们跟我说,之前想买游戏机,买PS3、PS4和Xbox 360,但找不到卡姆乐屋了,于是就不买了。”蓝姐回忆道。对卡姆乐屋的老顾客来说,这家店和游戏机,是连在一起的。

最近几年,老板年龄大了,逐渐把店铺的经营交给了蓝姐。周姐、蓝姐和刘叔,三个人撑起了卡姆乐屋的日常,各人有各人的事儿,但又没分得那么明确。总得来说,进货、定价等大方向是蓝姐管,“每天一起床就得琢磨一大堆事儿。”

“那您现在还玩游戏么?”我问蓝姐。

“玩游戏需要有特别松弛的状态,脑袋里不想其他的事儿,不然对不起游戏。”蓝姐说,“我现在做不到。比方说,我现在有一个小时的时间,店后面有三台机器还没做完系统,不知道什么时候手里又有事。”

“飞机啊!”馄饨从《怒首领蜂:大往生》里抬起头,“蓝姐,一个小时,正好够打一盘飞机啊!”

蓝姐摇了摇头,又重复了一遍:“静心才能玩,不然对不起游戏。”

她玩游戏状态最好的时候,是在2007年。那时老板还没退休,蓝姐在PS3上打《忍者龙剑传Σ》的积分,曾经打到过全世界第九名,排在她前面的亚洲玩家只有一个台湾人。十年之后的现在,她常玩的游戏只有刚出的《火焰之纹章:另一位英雄王》,有事来了,就把掌机合上。

“生活的压力只会越来越大。”蓝姐摸着猫的头,“现在比较开心的,就是每天到店里,跟大家聊聊天。”

相比现在做游戏机出售的网店,卡姆乐屋的生意不算太好,却也能自给自足。老板和蓝姐没有什么太大的期望,但蓝姐有一个计划:为卡姆乐屋开一个公众号,写一点东西。在店铺的新浪博客里,有系列文章“主机大战中的卡姆乐屋”,在做过记者的老板笔下,主机厂商之间的博弈风起云涌,卡姆乐屋像是江湖中一间小小的悦来客栈,见证了一代代游戏机的兴衰。

蓝姐则更多地想讲一讲顾客们的故事,这三十年来的人来人往。