在游戏中谈论“公平”是否有必要?为什么要最大化最少受惠者的利益?

触乐的“远观游戏”系列由一些将人文学科与电子游戏相结合的文章构成,它们会以通俗的方式谈谈你或许听过,但并不熟悉(或有所误解)的那些理论与概念。这些理论或概念大多已经存在了数百上千年,而它们的另一边——电子游戏——则只有大约50年的历史,却已是这个时代主流文化中不可忽视的一部分。

对于这类全新的尝试,我希望这一系列的所有文章都能在兼顾专业视角的同时还能够便于阅读(而不需要太多知识上的门槛)。当然,这并不容易,想来文章的专业性与易读性方面都难免会有牺牲,但或许也能带来一些有趣的东西。

今天要聊的是由政治哲学家约翰·罗尔斯提出的“无知之幕”,以及政治哲学中的“正义”概念——在多人游戏中你可以很容易地发现这些理论的痕迹。文章将分上下两篇,上篇提出了游戏中的公平问题、介绍了什么是“无知之幕”,还提到了游戏的难度选项是对不同玩家的一种补偿。

除了进一步介绍“无知之幕”这个理论,下篇将要讨论的问题是,在游戏中讨论“公平”究竟是否有必要;在课金游戏里是否仍然有公平可言,“无知之幕”的理论对此是否有可供借鉴的原则。

(为了一些扩展,我在每个小标题之下均加入一句罗尔斯《正义论》的引文,这些引文大多与主题相关,它们可能仍然稍显晦涩——跳过这些引文也并不影响阅读。)

在本文的上篇中,虽然我们已经提出了“无知之幕”的概念,但这一概念究竟意味着什么并未展开——对罗尔斯来说,“无知之幕”并不是一个空泛的概念。

在上篇文章的评论区中,有读者指出:“假如公民在A、B、C、D选项中选了一个法西斯主义、种族歧视的社会,他又刚好属于被歧视的群体,这在我看来毫无问题。”这个意见很有趣,也非常重要。

事实上,这个说法在(早于罗尔斯的)一些传统契约论中早已存在,在这些理论中它也的确“没有问题”。但在罗尔斯这里,这个说法很有问题:“无知之幕”的存在就是为了让人们不做出这样的选择。

“所有社会价值——自由和机会、收入和财富、自尊的基础——都要平等地分配,除非对其中的一种价值或所有价值的一种不平等分配合乎每一个人的利益。这样,不正义就仅是那种不能使所有人得益的不平等了。”

罗尔斯仍然认为自己的理论属于契约论,当然,比此前的契约论更合理——17世纪的英国哲学家霍布斯甚至认为,公民在订立契约时转让了个人的所有的权利,因此哪怕危及自身,也应该服从统治。

罗尔斯认为,在保证自由平等的基础上,我们只能允许一种不平等存在,那就是有利于最少受惠者的分配方式。“有利于最少受惠者”听上去有些拗口,我们可以将其理解为“向最弱势的群体倾斜资源”。

对此,罗尔斯提出了一个通俗易懂的说明:“一些人要分一个蛋糕,假定公平的划分是人人平等的一份,什么样的程序将给出这一结果呢?我们把技术问题放在一边,明显的办法就是让一人来划分蛋糕并得到最后的一份,其他人都被允许在他之前拿。他将平等地划分这蛋糕,因为这样他才能确保自己得到可能有的最大一份。”

在这一案例中,“最少的一份蛋糕”也将尽可能地与其他蛋糕大致相等,对于最后选择的“弱者”来说,他无论拿哪一份蛋糕都不太吃亏。

这就是处于无知之幕背后的人们不会选择法西斯主义的原因:分蛋糕的人不知道自己将会拿哪一份蛋糕,甚至他可能是最后一个拿蛋糕的人。在此基础上,一个人构建公平的制度不是为了别的,只是为了他自己——就像是一个有限制条件的“己所不欲,勿施于人”。

确保最少受惠者的最大利益原则能够推导出进一步的原则,不过这里我们还是谈谈游戏吧。

或许你已经发现了,本文上篇提到的难度选项事实上就是最少受惠者的最大利益原则的实践:对于技术不够好的玩家来说,“技术不好”使他不能很好地享受游戏的乐趣,因此是这个游戏的“最少受惠者”,通过降低难度改善游戏体验对高手来说毫无意义,但确实有利于技术不好的玩家。

这个原则不仅仅应用于难度选项中,“最少受益者”也可以指代很多种玩家。缺少金钱、没有时间甚至是运气不好,这些要素都可以称之为“弱势”,而每一个玩家的弱势在合理设计的游戏中都会得到相应的补偿。

“我们深信宗教迫害和种族歧视是不正义的,我们认为我们仔细考察了这些现象,达到了一个我们自信是公正的判断,这一判断看来并没有受到我们自己利益的曲解。但我们在怎样正确地划分财富和权力的问题上的确信却要少得多。”

玩游戏时加大力度充值总是能方便许多,在MMO网游中,金钱能够直接(从游戏商场中)或间接(G团等方案)买来强大的实力;在抽卡游戏中,金钱能够买到最强力最好看的卡面。课金是如此神通广大——或许只有在竞技向游戏中,金钱的作用才仅限于一些好看的皮肤,而并不太影响数据。

在这些课金游戏中,“最少受益者”有很多,没钱的玩家相比人民币玩家来说受益更少、没空的玩家在“肝帝”面前受益更少、运气不好的玩家在“脸壕”面前受益更少。几乎所有补偿最少受益者的机制都受到了称赞。

不花钱的玩家是充值系统的“最少受益者”,一个能够持续运营的游戏一定会对这部分的玩家有所补偿。《命运/冠位指定》(FGO)以送石头(游戏内课金所得的货币)著称,各方面的补偿十分丰厚,早期甚至有“发家致富,全靠维护”的传闻,万千玩家期待炸服的场景实在罕见,可惜后来它的服务器实在是过于稳定了。除了游戏本身的品质外,游戏的福利是吸引零课金玩家和微课金玩家的重要因素。

没时间玩的玩家是游戏内奖励机制的“最少受益者”。许多游戏都有“登录奖励”,并且收益往往都不错——花1分钟登录,获得的奖励可能比在游戏中刷1个小时还要多。此外,游戏中类似于挂机的“远征系统”也越来越多地被手游与网游采用。没有时间玩游戏的人能够用很少的时间享受游戏的乐趣,这种“照顾”能显著提升这部分玩家的体验。

运气差的玩家,是所有概率系统下的“最少受益者”。无论什么游戏,总有“脸黑”“脸白”“欧洲”“非洲”的说法。所有人的概率都是5%,这固然很“公平”,但体验往往并不好——一定会有人远远低于理论概率,运气过差毫无疑问会影响游戏体验。因此,对运气进行补偿自然有存在的必要。

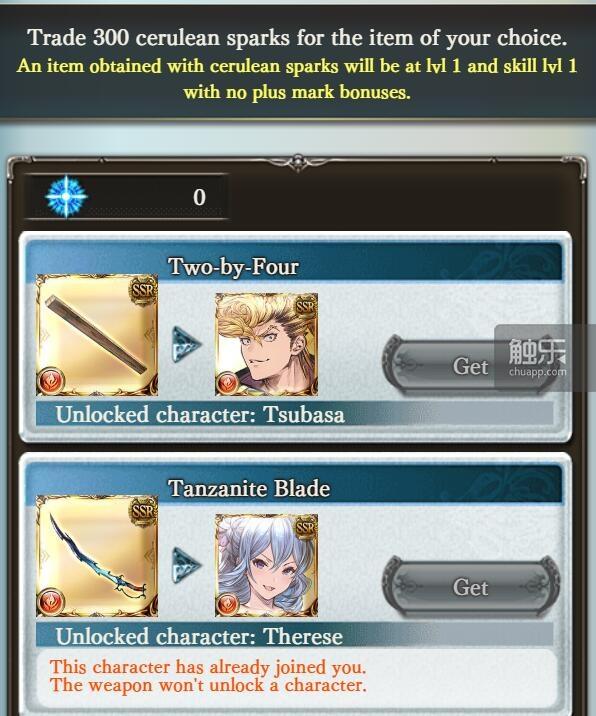

抽卡游戏中的保底机制是最典型的代表,其中《碧蓝幻想》可以作为长期运营的典型。曾经,它并没有保底系统,从而遭到玩家的质疑,甚至引来了日本消费者厅的调查。在面临运营危机时,开发商Cygame推出了一套保底系统——每次卡池累计获得300抽可以选择获得一张当期的任何角色。这一系统挽回了口碑,也使得游戏从此少了很多概率上的抱怨。

许多游戏表面上说完全随机,但事实上偷偷加入了保底系统,也是为了防止玩家因为过于“脸黑”而破口大骂。总而言之,连“概率”这种东西都可以通过对“最少受益者”的补偿来改善游戏体验。

从盈利模式来说,课金游戏当然不可能做到完全公平。但这仍然不妨碍它通过向弱势一方倾斜资源来获得更好的口碑。

作为游戏设计者来说,他在设计时必须考虑多种不同的玩家。每个玩家都不同,他们都有各自的优势和劣势,而任何一方面的劣势,都有一个相应的机制弥补,综合之下才能带来一个良好的体验。

这可以说是所有长期运营游戏的秘诀,同时也解释了游戏为何吸引人:在游戏中,你的不利之处都会被无限缩小,成果却被明明白白地展示出来——这种感觉很愉快,不是吗?

“游戏规则指明某些活动,规定某些行为。”

正如上篇的一些评论中指出的,将政治哲学的原则应用到游戏中似乎有个巨大的困难:在现实中我们不能选择出身、能力、运气,并且无可逃避,因此“公平”问题更为迫切;而游戏……如果你觉得不公平,那别玩就行了呗——每个游戏都有它的受众,为什么要苛求公平呢?

在这里有一个问题,每个游戏都有它的受众,那“受众”到底是从哪儿来的呢?

不妨还是从课金游戏谈起。《征途》是个极有代表性的游戏,从正面回答了“不充钱怎么变强”这个问题:充钱了你简直强到不行。在这款一个人民币玩家能砍一条街玩家的游戏中,金钱甚至带来了一整套游戏内的社会结构:有钱的大哥花钱找小弟陪自己玩游戏。

《征途》的受众非常明确:有钱、想干的人,而且有钱的人愿意花钱,没钱的玩家也能通过追随这些有钱人获得一些游戏体验(甚至是现实中的收入)。但是,《征途》这个游戏没有成为主流趋势——现在的新游戏中你几乎看不到这么做的了。

详细谈《征途》可以另写一大堆东西了。在这里我们只看一点:这款游戏对它的最少受益者(不愿意多花钱的玩家)的伤害实在太大,也没什么补偿。很多游戏也骗课,但一定程度上玩家也能通过时间来弥补,这就没有那么不友好。

再次强调,基于盈利模式,课金游戏当然是不公平的。但却存在一种相对的公平,这种相对的公平决定了游戏的寿命。

在单机游戏的领域中,“公平”也是有必要的,每个游戏都有它的受众,但如果新玩家不进来,一个类型的玩家只会越来越少。

一个成功的例子是,“马里奥”系列其实一直很硬核,它各个版本的里世界都可以说做到了精巧的设计与极高的难度并存。但玩家没有因为它“难”而不玩——即便是操作不好的玩家,也能在表世界打上几关。

近些年,“马里奥”系列更是进一步“妥协”:在2D版马里奥的几个游戏中,如果玩家死亡过多,会出现无敌的变身道具;在《超级马里奥:奥德赛》中,更是有了直接无敌的帮助模式。

但即便如此,也没有什么玩家说“马里奥”变成了菜鸡游戏——你总能找到挑战。相反,一些因为“感觉很休闲”而开始玩“马里奥”的玩家最后竟然练成了平台跳跃大佬。

总而言之,游戏当然不必苛求绝对的公平,但一个公平的游戏会在可能的范围内让更多的玩家更长久地享受它——除了能抓住它的目标用户,还要想办法增加它的目标用户。

相反,一个仅仅面向目标用户的游戏,可能会因为过于硬核而将它的潜在用户排除在外。这对那些想要游玩却没有能力的玩家来说,确实有些不公平。

“当我们感到我们的计划的价值微乎其微的时候,我们就不会愉快地追求它们,就不会以它们的实施为快乐。失败的挫折和自我怀疑也使我们的努力难以为继。这清楚地说明了为什么自尊是一个基本善。没有自尊,那就没有什么事情是值得去做的,或者即便有些事值得去做,我们也缺乏追求它们的意志。”

按照上面的说法,“无知之幕”后的开发者似乎应该想办法兼顾所有玩家。那么,要如何解释《只狼》这样看起来并不适合“手残玩家”的游戏也很受欢迎呢?

很多人说“手残玩家不适合玩‘魂’类游戏”,这种解释有些过于简单了——“魂”类游戏也好,最近发售的《只狼》也好,它们热度极高,明显已经不是小众游戏,难道“操作好”的玩家有那么多吗?

事实上,《只狼》和“魂”系列的核心乐趣不仅迎合了动作玩家爱好者,同时也对“手残玩家”进行了补偿——如果降低难度,这种补偿很可能就达不到预期效果。

这类游戏的确很难,但它的“难”并不是不可跨越的,是可以通过游戏内的学习机制来克服的。“魂”类游戏对纯粹的操作技巧和反应力的要求其实并不算太高,重要的是熟悉,熟悉地图、熟悉敌人的行动模式、熟悉一些特定的小技巧——的确死了很多次,但每次死亡都有收获。

在“魂”类游戏游玩过程中,玩家可以不断地、明确地感受到“我进步了”,并且这种“进步”不是RPG游戏的数值增长,而是游戏技巧方面的提升——这更具快感。

因此,“魂”类游戏拥有不成为“小众”游戏的潜质,它提供的核心的快乐不仅仅是挑战难题,更是在重复的失败中学习、提升自我,进而克服挑战的愉悦感——这并不是什么小众需求,很多玩家都需要它。

以“最少受益者”的理论来说,如果说“魂”系列的“最少受益者”是“手残玩家”,那么游戏的学习机制就确保了“最少受益者”从中获益——一个“手残玩家”的练习仍然是有用的。当他经过多次练习,研究敌人的行动模式,甚至思考如何利用各种机制“逃课”,最后发现原来多试试“我也行”,那岂不是更加快乐?

在“魂”类游戏中,你卡关一下午才打过去一个Boss,听上去这已经很可怕了;但是花了一下午能通关,这仍然提供了一种明确的正面反馈。对于弹幕射击和格斗游戏来说,可能你练习一整天,都不能明显感觉到自己的进步;此外,对反应力的要求更让人绝望:“老年玩家”的反应力跟不上就是跟不上,没有商量。在这些游戏中“最少受益者”更没有活路。

或许,这也是“魂”系列不加入简单难度的原因。在合适的学习曲线下,让玩家通过死亡逐步了解这个游戏,从而获得从死到不死的快感——“简单难度”会破坏这个模式。

当然,这样的设计很考验耐心,能否真正获得其中的乐趣还是因人而异。“魂”系列引发争议的关键在于,玩家要么挑战、学习并获得成功的快感,要不就只有失败的挫败感……没有其他游戏中低难度下那种“次一级”的快感。

“在社会的基本设计中把人们视作自在目的就是要同意放弃那些不能有助于代表人之期望的利益。相反,把人们视作手段就是准备为了别人的较高期望而降低他们的生活前景。”

当然,归根结底,人还是多样的,没有什么观点能囊括所有人(罗尔斯的理论当然也受到了各种攻讦)。说到游戏上,当然并没有“适合所有人”的游戏,对于这个问题,我们最多可以到达的,也仅仅是“适合尽可能多的人”这样的程度。

相比现实,游戏占了一个大便宜:只要设计是合理的,结果一定也是符合这个设计的。

罗尔斯区分了“制度的正义”和“形式的正义”。简单来说,“制度的正义”指的是制度本身的合理性;“形式的正义”指一个制度(不管是否合理)能够被始终坚持,对所有人都一视同仁。在现实中,这二者可能是割裂的,比如,一个制度设计得很完美(符合制度的正义),却不可行(达不到形式的正义),例如各种“乌托邦”;又或者,奴隶制很不公平(不符合制度的正义),但一个奴隶制社会却能存在很长时间,奴隶制的法律在这个国家能够被执行(在一定时间内达成了形式的正义)。

但在游戏中,制度的正义和形式的正义是统一的——规则由冰冷的程序控制,你不需要担心计算机因为一己私欲而破坏规则。在这种情况下,设计得好的东西一定能够良好地执行,因而设计的价值更被凸显。

抛开执行的问题(不用考虑如何达成形式的正义),游戏可以更进一步探讨一个根本的规则是为了什么。

罗尔斯的一些理念继承自康德,并且更远可以追溯到亚里士多德:应该把人作为目的对待,而不能把人作为手段。他们论述这一问题的角度各不相同,却到达了同样的终点(一定程度上来说也是起点)。

在罗尔斯这里,“无知之幕”后首要的原则是基本的平等自由(“确保最少受惠者的最大利益”是更次一等的原则,当然,也很重要)。对“平等自由”的坚持意味着把人当作人看待,而不是某种手段,某个工具。

而游戏,从其起源来说,是人用于消遣的工具。这里所说的游戏不仅仅是现在的电子游戏,从几千年前就有的棋类游戏,到所有孩童的嬉戏,人的游戏行为是为自身而存在的行为——除了人自身,它什么也不为。

在这个基础上,“无知之幕”背后的游戏设计师们的工作可以被归结为“满足自身”。因为这里的“自身”本质上是潜在的游戏玩家,也就是所有人,所以它是多种多样的,所以理所当然会有很多种游戏。作为一个理论,“无知之幕”迄今为止还没有为我们带来一个完美的现实世界,但在虚拟的世界中,人们可以获得另一些满足。

这种满足或许没有“现实”中的许多东西重要,但并不会因此减色半分。

由于篇幅过长,本文分为上、下两篇发布。这当然有损文章的连贯性,上篇评论中的许多反对观点也正是在下篇中要解释的问题。

不过这样也有一些意外之喜,通过阅读评论,我发现确实有一些问题是我解释不足,而且也有补充说明的需要。除了下篇中已经提到的,还有下面这些问题我觉得需要答复,并在此给出自己的意见。

Q:说“开发者不知道谁来玩“,这个前提本来就不太对。

A:说开发者处于“无知之幕”后,并不是说开发者开发游戏时啥都不知道。

开发者固然知道游戏的受众,但他不知道的是玩家的水平。比如,动作游戏的爱好者可能是手残,策略游戏的爱好者可能不擅长规划和计算,开发者不知道的是玩家的能力和个人特征。再比如,在课金游戏中,开发者可能知道玩家爱好某种画风、喜欢某个系统,但他不知道的是玩家有没有钱、愿不愿意花、有没有时间玩。

Q:无知之幕下可以找到正义标准,但游戏业态需要参差多元,一元标准可能反而降低多样性。

A:并非如此。“无知之幕”并不能给玩法提供任何指导,这篇文章的意思是,它的作用仅仅是如何增加游戏的适用性或公平性。换言之,“无知之幕”不会对游戏本身好玩不好玩提出任何标准,正如契约论的框架都从原初状态出发,但最后每个人提出的构想都不同一样。

Q:这位作者需要把《政治哲学导论》再看一遍。游戏和社会根本的区别是:玩家可以选择玩哪款游戏,但公民无法选择他出生在怎样的社会。正是因为我们对自己的禀赋、出生地的发达程度和分配机制没有选择,社会公正这个概念才是成立的。如果公民可以自由选择自己在什么样的社会生活,这些社会也不需要被设计成照顾弱者、对所有人同样公平的。假如公民在A、B、C、D选项中选了一个法西斯主义、种族歧视的社会,他又刚好属于被歧视群体,这在我看来也毫无问题。正如你没法指责(双方自愿情况下的)SM关系不公正一样。

A:对于社会和游戏的差别,相信下篇已经给出了回答。罗尔斯的理论当然面临诸多争议,不过,我还以为您在看过《政治哲学导论》后会用社群主义的观点来表达反对意见,而不是将最原始的契约论(同意契约即必须遵守)作为例证。

Q:这种对比太牵强了。

A:说得对,的确如此。不仅这篇文章,任何跨界的思考与研究都可能面临此类问题,下次我尽可能不那么牵强。

Q:无知之幕的理论很难全盘应用于游戏。

A:是的。事实上目前既没有哪种理论绝对正确,也没有哪种理论能完全进行实践。这篇文章的对比只是希望从一个新的视角来看看,如果能带来一些启示就很不错了。

最后,能够完整读完这样一篇文章实属不易,感谢您的阅读。