“把每天都当做最后一天来过”的格言可能并不适合我。

今年10月的某一天,我突然想把《幽灵公主》再看一遍。上次看是很多年前了,那时应该还在上初中,只看过《千与千寻》。《幽灵公主》是我看的第二部宫崎骏作品,也是到目前为止最喜欢的一部。找时间再看一遍吧,我对自己说。

一旦确定要做这件事,我就会不断回想起它,就像备忘录不断在手机桌面上弹出一样。10月以来,每当有点空闲,我就会想起《幽灵公主》:要不要今晚把它看了呢?反正也没什么事。听起来似乎十分顺理成章,但一种权衡利弊的想法总是在这种时候跳出来,冷静地建议我再想想看这部电影会给我带来的快感收益:你真的要把这两个小时花在这件事上吗?它真的会让你快乐吗?有没有更好的娱乐方式呢?

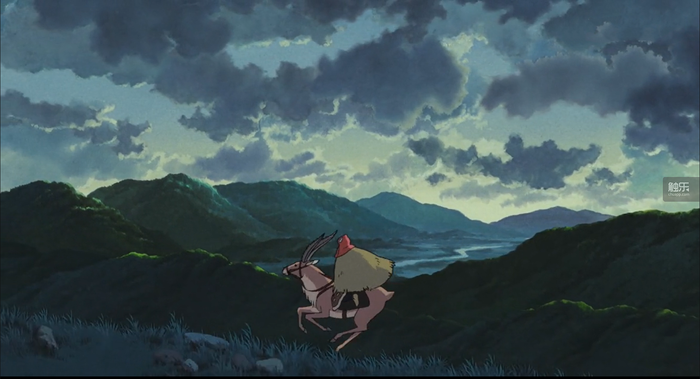

我立刻犹豫了。一方面,电影我早就看过,再看一遍仿佛既不能看到新的故事,也不能增加我的所谓阅片量,让我再沾沾自喜地在豆瓣上增加一条“看过”。另一方面,看电影本身又有多少娱乐性呢?《幽灵公主》是部挺严肃的电影,不适合一边看一边吃外卖,剧情也不能让人笑出来。甚至我记得当年看完还挺难过的。山兽神死了,一切庞大美丽的动物都消失了,那是多么残酷深沉的山林挽歌。

所以,真的要把宝贵而短暂的工作日夜晚花在重温这部主题严肃的电影上吗?我很难下定这个决心。每当这种时刻,我觉得自己就像一个精打细算的商人,时间就是我的资本,快感则是我的目标。怎样能用最少的时间获得最多的快感,怎样剥削自己的肉体才能产生超量的多巴胺,我在这个问题上锱铢必较,绝不含糊。

有句流传很广的话,叫“把每天都当做最后一天来过”。这句话的原作者可能也没想到它在我身上产生了完全相反的效果。我当然明白,这句话的本意是说,要珍惜生命,做有意义的事,不要虚度光阴。但听完这句话,我发自内心的想法是,留给我吃喝玩乐的时间不多了。如果真要“当作最后一天来过”,我必须得“活够本儿”。本着这句话的精神,过去十几年里,我始终担心自己没有在当天入睡前吃尽玩绝。

那么,在一个能打游戏、能点外卖、能看美国情景喜剧的晚上,我会选择去看一部我已经看过的悲剧电影吗?很大可能是不会的。冒出这个想法之后过去了两个月,我仍然没有看《幽灵公主》,哪怕它依旧在每个时间空白处跳出来,一次次作为一个不能使快感收益最大化的备选被我排除。

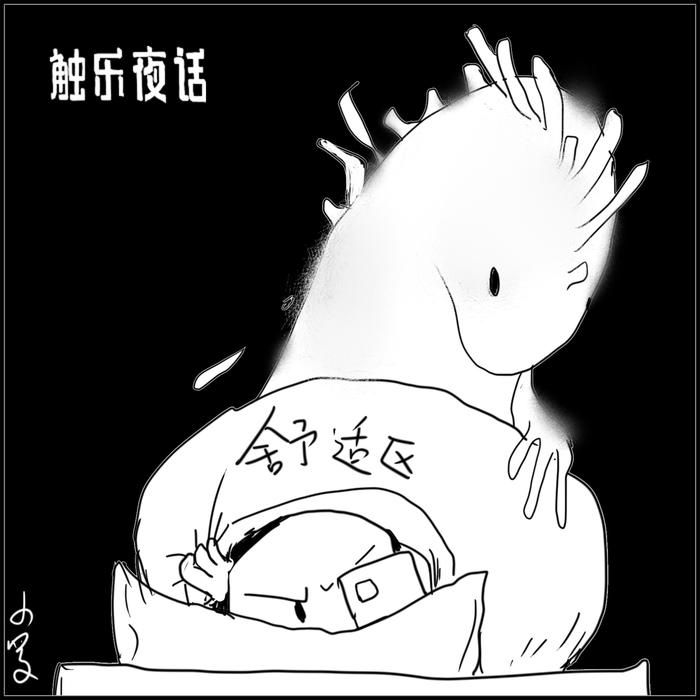

这两个月里,我吃了很多外卖,看了很多集美剧——实际上也是之前看过的,但情景喜剧可以下饭——打了几次麻将,玩了几款游戏。《只狼》也磨磨蹭蹭,从仙峰寺打到了水生村。快乐吗?应该说挺快乐的。众所周知,人在上班以后,快乐的标准就会降低很多。但在每天精打细算的娱乐规划中,一种空虚感还是逐渐包围了我。能满足收益率的“优质”娱乐项目就那么几种,饮食男女,周而复始,日复一日。我开始发现,我留给自己的选择越来越少了。

我每次决定将《幽灵公主》排除在计划外的理由,听起来是对严肃文艺的尊重——怎么能一边吃麦乐鸡一边看宫崎骏呢——本质上则是对一切不适感和陌生感的逃避。咖啡或许有特殊的香味,但我畏惧苦涩,宁可整日饮下糖浆。一开始,咖啡加牛奶就够了,后来加方糖也觉得不够甜,最后只有蜂蜜才能让我满意。我奔着最纯粹极致的快感一路而去,忘了纯粹的另一面就是无聊。我不再看悲剧电影,不再玩看起来很难的游戏,不再尝试陌生的东西,我在被自己划定为安全区的几种享乐里裹足不前,不断重复着已经重复了几千遍的事。哪怕已经没什么快感,但至少不会让我惊惧。

12月的第一个晚上,在意识到自从产生这个想法已经过去了两个月之后,我打开了《幽灵公主》。时隔多年,温柔凄怆的女声再次响起。看着阿席达卡骑着赤兽与邪魔战斗,我意外地很安心,感到一件悬而未决的事终于办妥了。可能“把每天都当做最后一天来过”的格言并不适合我。如果没人通知明天是我最后一个周末的话,让我们再看一遍《风之谷》吧。