我将一个不杀并且通关。

“盲僧刷野竞速”可能是上周在玩家群体里被讨论得最多的话题。在多人对战游戏《英雄联盟》中,玩家们自发地在训练模式,甚至匹配或排位模式选用英雄“盲僧”,挑战沿着特定路线以最快速度清除野怪。

毫无疑问,这种在一款多人对战游戏中比赛刷野速度,将PvP玩成PvE的行为并不符合常规,但玩家们乐此不疲。同样地,对于单机游戏玩家来说,在充满暴力和杀戮元素的电子游戏中追求不杀一个角色的“和平通关”,也是一种非常规的游戏行为,而且因为它所牵涉到的伦理问题而引人注目。那么问题就出现了:人们为什么会选择“和平通关”这种并不常规的游戏方式?

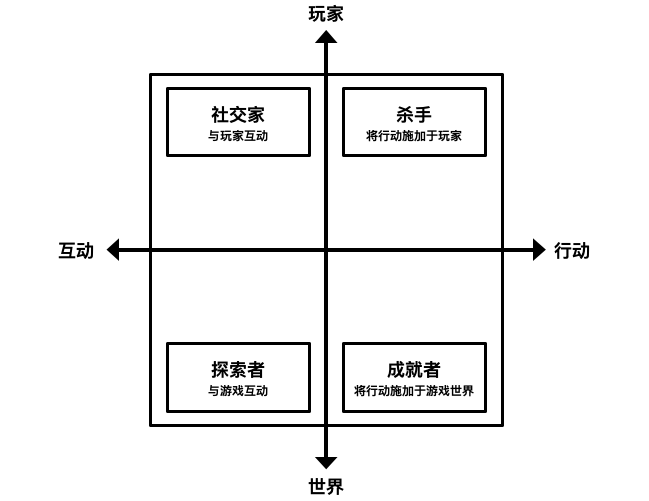

理查德·巴特尔是第一个多人参与的MUD游戏的联合开发者,在这位多人游戏先驱提出的玩家分类模型中,玩家群体按照玩游戏的动机被分为了四大类:杀手型、成就型、探索型、社交型。

其中,成就型玩家玩游戏的主要驱动力就在于提高技术,挑战自我,为他人所不能为。玩家在这一动机的驱使下,往往倾向于追求极致的游戏技巧。与希望通过更强的技术击败对手从而获得愉悦感的杀手型玩家不同,成就型玩家所要征服的对手不是具体的某个人,而是游戏关卡本身。如果游戏关卡并没有提供足够的挑战,那他们就会想办法制造挑战。

在这样的动机下,许多与游戏关卡的设计意图明显不同甚至相悖的游戏玩法诞生了,如著名的“最速通关“。事实上,许多玩家选择“和平通关”的动机,仅仅是因为它比常规的游戏玩法更富挑战。

凯尔·辛克利(Kyle Hinckley)是一位著名的油管主,以制作“辐射”系列游戏的各种高难度通关视频而闻名。在去年更新的最近一个视频系列,他上传了在CRPG《天外世界》最高难度下的和平通关流程,成为全球首位在最高难度下的《天外世界》中完成“不杀一人通关”这一成就的玩家。

在他的油管频道里,还有许多“辐射”系列的高难度通关流程视频,如最高难度一命通关、最速通关等等,并不局限于和平通关这一种方式。许多经典的美式RPG都提供了杀死所有NPC仍能正常通关的可能性,许多玩家也热衷于杀掉路上遇到的每个NPC,期待着接下来会发生什么。但是,愿意尝试“杀掉每个人”的反面,即“不杀一个人”的玩家并不多。

造成差异的原因来自两个方面:一方面,这样的游戏方式给人的感觉不够痛快;另一方面,和平通关往往比杀掉路上遇到的每个角色更难(有的游戏本身可能也不支持这样的通关方式)。在《辐射》或《天外世界》这样的游戏,要想杀掉每个NPC只需要考虑提升自己的装备和等级就够了。而如果要完成和平通关,凯尔这样的挑战者不仅要尽可能地避免与NPC之间发生冲突,还要想办法回避自动触发的杂兵战并在他们眼皮底下完成任务。显然,后者要考虑的更多,更复杂,难度也更高。不过,这正是成就型玩家所喜爱的。

除了《辐射》《天外世界》这类提供了较高自由度的RPG,玩家还试图在其他游戏中完成和平通关的成就。在《魂斗罗》这样的平台射击游戏,就有一群玩家长期尝试在除必要的Boss外不杀一人通关。而《茶杯头》里也有“P”(Pacist)这一评价级别,要求玩家在通关过程中不杀怪,只有达成全“P”评价才能解锁隐藏的黑白模式。

当然,选择和平通关的玩家并不都是出于挑战自我的动机。《华尔街日报》曾经报道过一则关于“和平僧侣菲力克斯”(Felix the Peaceful Monk)的新闻。“和平僧侣菲力克斯”是玩家马林斯在《上古卷轴:天际》中创造的角色。马林斯将这一角色设定为绝对的和平主义者,连一只亡灵生物都不愿意伤害。当敌人挥舞着武器冲上前来时,马林斯操控的“和平僧侣”会对他们使用平和咒语让他们放弃攻击,而不是冰火雷电之类的杀伤性魔法。无独有偶,丹佛青年布洛克在马林斯的启发下,制作了如何在《神秘海域3:德雷克的诡计》中以不杀戮的方式通过死亡竞赛的方法——同样是出于“不在游戏中杀生”的信念。

那么,作为游戏世界的“上帝”的开发者为什么会给玩家提供“和平通关”这一选项呢?他们又是以什么样的方式来提供的?

在谈及投身游戏行业前的早年经历时,黑曜石工作室主创乔什·索亚提到了《辐射》这部游戏。当时,还在读大三的他偶然在网上发现,《辐射》居然有很多种不同的结局,而在其中一个结局里玩家甚至能在杀死所有NPC后顺利通关。他深深地为游戏的自由度所震撼,立刻再把游戏通了一遍——这一次他杀掉了所有NPC。

“自由度”是很多游戏开发者赋予玩家和平通关或暴力通关这类极端选项的目的。不过,基于这一目的所提供的“和平通关”,在方式上仍然可以大致细分为两类。

首先是基于路线选择的和平通关。在《羞辱》(Dishonored)或《掠食》(Prey)这样以过关路线多样闻名的游戏中,达成和平通关的关键在于选择最合适的路线。“羞辱”系列的游戏由数个精心设计的大型箱庭关卡组成,每个关卡都有多种不同的通关路线。玩家当然可以拿起武器一路杀到任务目标面前,但制作组更鼓励玩家积极观察并寻找绕开敌人视线、避免战斗的路线,以和平的方式完成任务。这时,观察敌人的行动模式,寻找隐蔽的路线,必要时击晕而非击杀敌人,就成为和平通关的关键。

而在脱胎于桌面角色扮演游戏的CRPG里,情况有所不同。在这一类型的游戏里,数值和流程的选择是能否达成和平通关的关键。CRPG“自由扮演”的传统理念,首先体现在角色属性加点上的多样性以及由此带来的流程多样性。经过合理的点数分配,如在口才、魅力与潜行等技能上慷慨投点,玩家的角色能够尽可能赢得NPC的好感,避免触发战斗,从而实现“不杀一人通关”的成就。

另外,CRPG的成长系统设计也让和平通关成为可能。不同于许多数值驱动的“刷刷刷”游戏,在典型的CRPG里,战斗和击杀敌人带来的经验加成是相当低的。相比之下,探索新地点、发现新事物,或完成一个剧情任务带来的经验值可能数十倍甚至百倍于击杀一个与角色同等级的怪物。这一设计展现出了开发者的意图:“嘿,除了窝在一个地方打怪升级,我们的游戏还有很多其他的事可以做,为什么不多去四处转转呢?”这也让挑战和平通关的玩家能够通过战斗以外的方式获得角色成长,通关游戏。

并不是所有的游戏开发者设置“和平通关”的可能性的目的都是提供足够的自由度。还有一些游戏,特别是独立游戏,将“和平通关”这一游戏方式作为对玩家进行道德拷问的工具。典型的例子就是《传说之下》(Undertale)。

《传说之下》是一部像素风格的冒险RPG。在这部游戏里,玩家在遭遇敌人时可以选择两种不同的处理方式:战斗,或是交谈。如果选择战斗,玩家将杀死敌人;如果选择交谈,玩家需要找到正确的话题,投其所好,让对方至少不再为难自己。杀死敌人会获得经验值,让自己变得更强。但如果要在传说之下达成好结局,就要求玩家不杀死任何一个角色,即在最终检定时经验值为零。如果玩家选择了杀死所有敌人达成坏结局,那么这个结局的存档文件将永远保存在玩家的电脑上,除非重装系统或者换电脑。

在《传说之下》当中,借助通关方式的选择,作者向玩家提出了一个问题:为什么你们一定要杀死游戏中的角色,哪怕他们只是挡了你的道?这是一个意味深长的提问,也是对玩家的道德拷问。

在更加知名的“合金装备”系列里,小岛秀夫也逐步向鼓励和平通关的方向靠拢,直到《合金装备4》成为系列第一部可以实现真正意义上“不杀一人通关”的作品。通过展现敌人被处决时痛苦不堪的画面,小岛秀夫巧妙地运用“通感”这一心理机制,唤起玩家对自己行为的反思:“我都做了些什么?”

要不要和平通关取决于玩家,能不能和平通关则取决于开发者的意愿。这对双方来说都只是一个可选择的项。问题在于,为什么在大部分游戏里想要不杀人就通关总是更难?

这是一个非常重要的问题,因为它意味着游戏将杀戮和暴力视作常规,将更加平和的手段视作非常规,违背了现代文明社会成员的直觉。要知道,和平通关这一玩法成立的前提就是游戏本身存在着大量暴力和杀戮的元素。这也是电子游戏屡屡被指责应为现实世界中暴力事件负责的原因。

但电子游戏所设置的背景往往不在一个现代文明社会。剑与魔法的中世纪风奇幻世界、末日废土下的后启示录世界、危机四伏的未来科幻世界都是游戏中常用的背景设定。即使有的游戏会将背景设定在现实世界,也会将视点聚焦在世界中不那么平静的角落:《四海兄弟》里禁酒令下的美国都市黑帮世界,又或者《荒野大镖客:救赎》中最后的新边疆。

文似看山不喜平,游戏的剧情也是如此。在这些看起来就火药味十足的世界设定里,开发者又需要设置冲突来引爆火药,推动剧情。这种情况下,期望角色之间文质彬彬、和平共处显然不太符合逻辑。其实,影视、小说等艺术形式,也常常会以含有暴力、杀戮要素的情节推进剧情,也会引起舆论上的争议。但是,舆论对于影视、小说中的类似桥段相对更加宽容。

差异的原因在于游戏要求玩家“参与”。杀或不杀,暴力通关或和平通关,最终都取决于玩家自己。无论玩家自己如何认为,他都不再是角色命运的旁观者,而事实上成为了角色命运的仲裁者。电视剧《权力的游戏》里的小国王乔弗里生性暴虐,滥杀无辜,观众虽然反感这个角色,但也不会上升到对整部剧进行道德批判。然而,如果《权力的游戏》改编成游戏,允许玩家扮演乔弗里,给予玩家滥杀无辜的机会,那么从开发商到玩家都有可能遭到批评。

实际上,即便玩家基于道德信念选择了和平通关,放过游戏里遇到的每个角色,也难免遭受“伪善”的批评。因为在一个火药味十足的游戏世界,即使你不选择大开杀戒,也总是会有人因你的决定而死。更不用说,很多时候玩家只是在借刀杀人,并不能做到真正意义上的“不杀”。

这一切的争论的背后隐藏着一个更加基本的问题:游戏玩家需要在游戏中以合乎伦理的方式行事吗?答案或许不会是简单的“是”或“否”,而是一个程度的问题。即使是以自由行事、无法无天闻名的《GTA5》,也杜绝了在游戏内对儿童施加暴力行为的可能性。尽管玩家会辩称“这只是游戏,这些都是虚构的”,但玩家确实“杀死”了一个角色,尽管它只是几段代码和一些图片文件的组合。游戏的世界是虚构的,被“杀死”的角色是虚构的,但“杀死”这个由玩家发出的行为是真实而客观地存在着的。

所以,玩家很难像读者或观众一样为自己辩护:“我们只是看而已,又没做。”而游戏玩家是真的“做”了些什么。但从另一个角度来说,如果我们在虚拟世界仍然以在现实世界的方式和准则行事,那么游戏创造出一个虚拟世界还有什么意义呢?更不用说即使是现实世界也有许多相互冲突的规则,而道德风尚总是有地方性的。

这些从“和平通关”中衍生出来的争论将长久地陪伴着游戏和玩家。细细想来,无论是在现实世界还是游戏中的虚拟世界,世事都不是那么白,也不是那么黑,总是带着一点点拂之不去的灰。