生存还是毁灭。

这段时间天气很热,晚上我偶尔会被热醒,在半梦半醒的间隙,我重温了《奥秘:蒸汽与魔法》(Arcanum: Of Steamworks & Magick Obscura)。这是一款老游戏,我第一次玩,是在我高考完的那个暑假。那时和如今在我眼前的,是同样的炎热,同样的游戏,同样的台词,但我看到的却已经大不一样。啊,时光!

先介绍一下《奥秘》。考虑到《奥秘》跟《辐射2》的关系,打个比方:如果说《辐射》因为游戏出得早、画面糙而模糊,有种朦胧感,看了好像被5000伦琴的辐射扫过一样全身暖洋洋的话,那么《奥秘》就像中世纪细密画,明亮忧郁、有种教授手绘的图纸般秩序井然的美感。

我高考完先后玩了许多游戏,比如2001年3D画面的游戏《地牢围攻》,它的画面我现在完全看不下去,但同样来自2001年的《奥秘》不一样,依然很美。

画质跃进的情况下,《奥秘》源自《辐射》的那种自由感得到了更进一步的加强。有多自由?举个例子,游戏中盘玩家会来到一个叫“绝望之岛”的地方,岛上全是囚犯,一个叫Boggs的妞请你带她离开此地,此时有以下几种选择:给她一把枪祝她好运;帮她清除守卫;对其他人宣称她是你的财产,带走她。或者凭借你细致入微的观察力开启隐藏选项:在无人的角落开一扇窗,来个金蝉脱壳。

这里的关键是游戏里有“窗”,且清楚得能够让人认出来。

“自由”,换句话说,就是我干的事情,有可能会把剧情不可逆转地推向某个方向。这种推进遵循我的常识——什么是常识?窗可以开、人可以钻就是常识。“在力所能及的范围内满足玩家的常识”是我以前最喜欢《奥秘》的地方。

高考完的那段日子,我觉得有无数条路在前方,只要我愿意,我可以往任何一个方向走,没有任何外人施加的压力,也没有任何出于自我责任感的束缚(出于某种执着,我去深圳某电子厂打了一个月杂)。对我来说,去哪儿不重要,重要的是我有自由意志。

早年《奥秘》开发者有篇分享,就是讲他们为了给玩家自由感所做的种种努力,像是带着火球术卷轴不能坐火车啦,人肉去市档案馆啦,找死人问神棍啦等等。游戏内最厉害最大的Tarant城,城内有完整的数十条街道、市政机关、各色营业点、交通设施、宣传点、上百姿态各异的市民,每个平民的房子里都起码有带钥匙的主人、仆人和卧室里供抢夺的木箱,再加上各种支线——这可能是我玩过的游戏内最繁华的大都市。

当然,现在看来,这个优点远没我当初以为的那么美:虽然游戏的前中期有非常多“这可以”“那也可以”的事件展示和大量没有说明、靠逻辑解决的长支线,但仍然不足以填满巨大的《奥秘》世界,甚至有种刚勾起期待就草草结束的无力感,再加上杂乱、没有引导的任务,总的体验介于“既然这也行、那也行,凭什么我这样就不行!”和“我究竟要干嘛?”之间。是折磨人,但不算太难以忍受。总而言之,你努力去思索下一步要干嘛;找到了,就很快乐。

不管是过去,还是现在,“寻找意义”一直是我的人生主题。高中生其实不太需要刻意追寻意义,高考就是最大的意义,但高考一旦结束,就必须重新经历追寻意义的过程,这种过程会很痛苦,甚至可能是一生的命题,但就像游戏中那样,找到了,就很快乐。

我在《奥秘》中感到迷茫不全怪引导,也跟《奥秘》的剧情有关。

有一种道德观,也即所谓的“道德相对主义”,认为这个世界上并不存在绝对意义的普世价值,人的道德观念由他所处的族群而定,由他当前的生活状态而定,甚至由他的意识形态、意识形态变迁沿革而定。

《奥秘》里的任务遵循的就是这种道德观(虽然有分善恶线)。所以玩家时常能感受到无力,你会被迫在被压迫却危险的兽人和跋扈却是人类的警察间选择,会在心怀天下但疯狂的死灵法师和可怜但偏执的精灵间站队,绝不会有皆大欢喜的选项。

这和游戏的设定有关系:科技和魔法在游戏里被量化成两种倾向,一方过高,使用另外一方的技能就越容易失败。剧情里大反派也是靠这个设定复活的:很久以前,大反派被魔法放逐到了虚空,为了拯救他,他的小弟想办法送了一支矮子部落进虚空,矮子擅长科技。于是大反派就命令矮子捣鼓机器,捣鼓得越起劲,虚空的科技倾向越高,魔法封印就越弱——简直是设定和剧情结合的典范。

接下来是我最喜欢的一段。

游戏结尾,玩家要和反派Kerghan对话,他会告诉你,他发现生命是可憎的,他计划返回后要杀死一切生命。这时你可以选择加入他或杀死他——不过,如果队友Arronax在你的队伍里,你就能告诉Kerghan他的提议很吸引人,再小声告诉Arronax,你自己有一个计划:只需要让Kerghan相信,不是所有的灵魂都一样,也并不是所有的灵魂都处在痛苦中。最终,Kerghan会让你把杀手锏用在他身上,他选择自己不再复活,不享有生命,也不去干预别人享有生命。

这也是游戏最后握着道德相对主义,对玩家提出的一道诘问:你选择生存还是毁灭?还是第三条路?

这个问题的回答有很多。在18岁那年,我的回答是活着就是痛苦,人生只有忍受一途。我没有自我毁灭,但也不算真正活着,青春期被压抑的数年间,所有的迷茫、苦闷和痛苦都在持续地影响我,我不曾算真正活过。

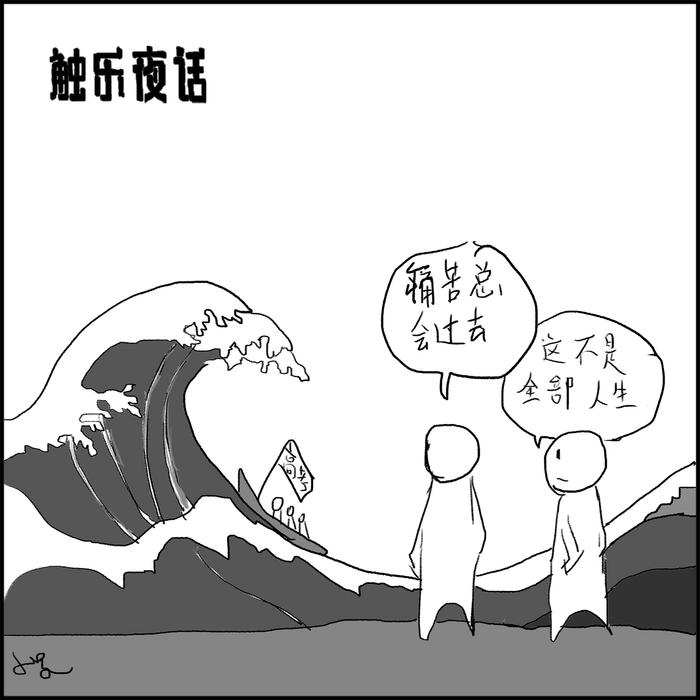

18岁的人总觉得一切都是永恒,但时间给我的教训是,痛苦总会消失的,我选择生存。